近日,一场关于智能驾驶辅助系统的法律纠纷引起了广泛关注。事件源于武汉的一位车主胡先生,他在2023年底购置了一辆配备先进智能驾驶辅助系统的汽车。然而,在使用不到一年的时间里,胡先生遭遇了三次智能驾驶系统的突然降级或退出情况,这让他对车辆的安全性产生了严重质疑。

据胡先生回忆,首次问题发生在2024年3月的高速公路行驶过程中,智驾系统突然中断,几秒后才恢复正常。随后的两次类似情况也让胡先生对车辆生产公司的产品质量和安全性保障措施感到不满。他多次向车辆生产公司反馈问题,但公司方面的回应并未让他满意。尽管公司对车辆进行了检查和操作指引,却未发现任何故障,认为胡先生高频率、长距离使用智能驾驶辅助系统是对其功能的认可,且系统在特定情况下降级并发出提示是正常现象。

胡先生驾驶这辆车的总里程达到了1.8万公里,其中近一半的里程都使用了智能驾驶辅助系统。他认为车辆生产公司未能确保智能驾驶的安全性,也不同意退车,因此于2025年初将该公司告上了武汉市汉阳区人民法院,要求退车退款并赔偿经济损失3万元。

汉阳区法院在审理此案时指出,购车时车辆生产公司已在用户手册中明确说明,该车的导航辅助驾驶属于智能驾驶辅助系统,而非完全自动驾驶系统,在特定情况下功能可能受限,需要驾驶人全程监管并随时准备接管驾驶。法院进一步查明,胡先生遭遇的三次智能驾驶系统退出或降级均发生在不清晰的车道标线、施工区域或交通环境异常的情况下,这符合系统在特定情况下功能受限的说明,而非胡先生所认为的智驾功能故障。

由于车辆没有其他设施及操作系统故障,法院认为这并不符合《家用汽车产品修理更换退货责任规定》中规定的退车条件,因此依法驳回了胡先生的全部诉讼请求。双方当事人在判决后均未提出上诉。

随着智能驾驶技术的快速发展,各大车企纷纷布局这一领域,推出了诸如“智驾领航”、“全场景智驾”、“零接管”等一系列新技术名词。车企不仅在品牌发布会上展示智能驾驶技术,还通过直播等方式进一步塑造消费者对自动驾驶技术的认知。然而,这也引发了一些关于技术宣传真实性和消费者期望值的讨论。

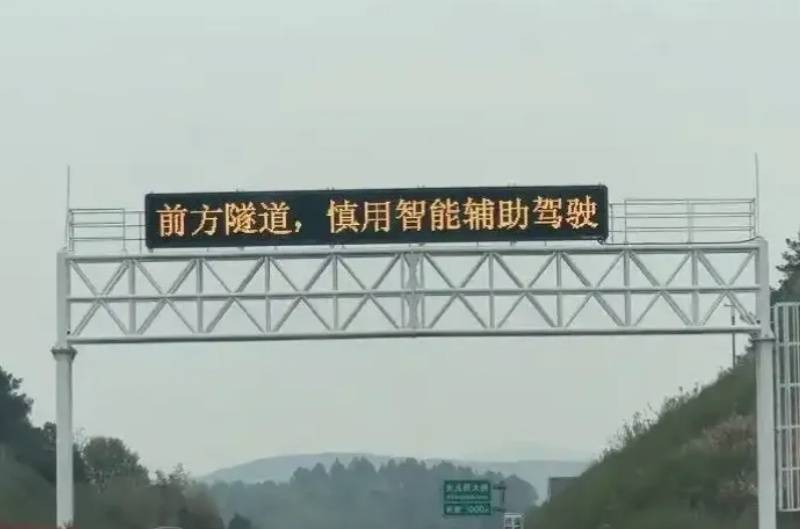

为了规范智能网联汽车市场的发展,工业和信息化部装备工业一司近期召开了智能网联汽车产品准入及软件在线升级管理工作推进会。会议强调了明确系统功能边界和安全响应措施的重要性,禁止夸大和虚假宣传,并要求车企严格履行告知义务,承担生产一致性和质量安全主体责任,以提升智能网联汽车产品的安全水平。

针对这一事件,法官也提醒广大车主应正确认知智能驾驶辅助系统的技术边界,理性对待车企的宣传。虽然智能驾驶辅助系统是技术进步的重要成果,但其本质仍是辅助工具,驾驶员在行驶过程中仍需全程保持警觉,对系统提示的异常情形及时作出响应。