在现代建筑领域,水泥作为一种基础材料扮演着至关重要的角色,然而其生产过程中的环境代价不容小觑。据统计,全球二氧化碳排放量的8%与水泥制造直接相关。面对这一严峻挑战,美国蒙大拿州立大学的研究人员正致力于探索一种更为环保的解决方案——利用真菌开发出新型混凝土替代材料。

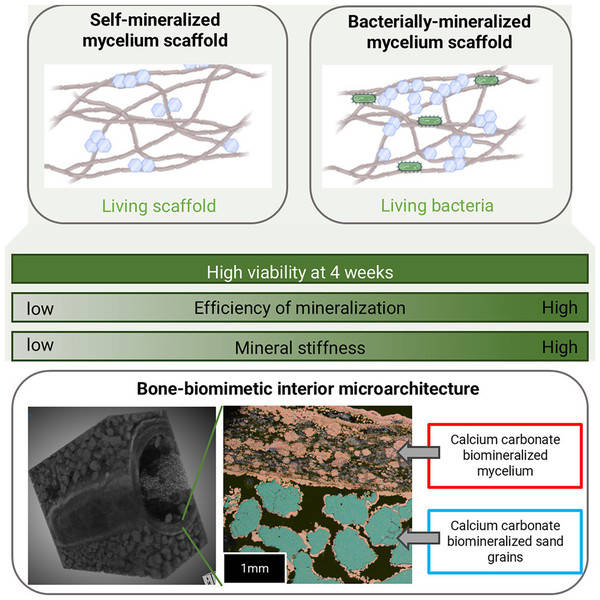

这一创新成果源自工程活性材料(ELMs)领域,该领域致力于将活体生物与非生物材料相结合,创造出具有独特性能的新材料。过去,ELMs的寿命问题一直是制约其应用的关键因素,但蒙大拿州立大学研发的这款真菌混凝土替代品,在四周内仍能保持代谢活性,成为目前耐久性最强的候选材料之一。

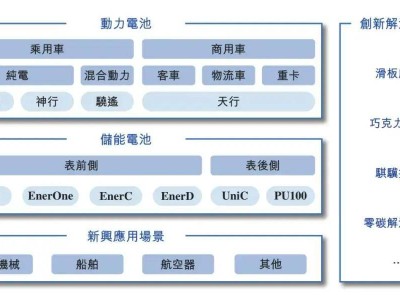

该新型材料的核心在于快速生长的Neurospora crassa真菌,其形成的菌丝网络构成了材料的坚固骨架。研究团队进一步引入Sporosarcina pasteurii细菌,通过微生物诱导碳酸盐沉积(MICP)过程,将原本松散的基材转化为坚固如水泥的物质。这一创新不仅解决了材料强度问题,还为建筑材料的可持续性提供了新的思路。

尤为真菌骨架为材料内部结构设计提供了极大的自由度。研究团队借鉴了人类皮质骨内部的复杂几何结构,使得这种新型材料在保持强度和韧性的同时,还具备潜在的自我修复能力。这种灵活的架构设计,预示着未来建筑材料将向智能化和可持续性方向迈出重要一步。

作为首次将真菌菌丝网络应用于此类工程材料的尝试,尽管目前仍处于实验室阶段,但其展现出的潜力已引起广泛关注。随着研发的深入,这种活性真菌混凝土有望减少对传统水泥的依赖,从而显著降低建筑行业的碳排放量,为应对全球气候变化贡献力量。

当然,要实现这一愿景还需克服诸多挑战。成本控制、规模化生产以及行业应用等问题仍需深入研究。然而,随着技术的不断进步和工艺的持续优化,这种“活着”的建筑材料有望在未来成为建筑行业的一股革新力量,彻底改变我们的城市面貌。