新能源汽车充电方式主要分为两大类:交流慢充与直流快充。交流慢充的功率多为1.8kW、3.3kW或6.6kW,而直流快充的功率则普遍在60kW以上。据统计,超过70%的电动车主更倾向于使用交流慢充方式,这一数据虽非绝对精确,但足以说明家用充电桩在电动车充电中的主导地位。

对于大多数电动车主而言,日常用车多集中在市区范围内,每天行驶距离通常在50至100公里之间。由于家用充电桩的普及,6.6kW的充电桩在夜间10小时内足以充满绝大多数电动车的电池,即便是拥有100kWh电池包的车型,也基本能够满足需求。因此,市区内的电动车主很少遭遇续航焦虑。

电动车主们普遍反映,只有在长途旅行时才会使用直流快充桩。以一辆60kWh电池包的电动车为例,即便在高速上电耗较高,也能行驶超过350公里,足以满足长途驾驶中的休息需求。在服务区稍作休息,利用20分钟左右的时间即可为车辆补充50%的电量,足以继续行驶200公里左右,从而轻松完成500公里以内的长途旅程。

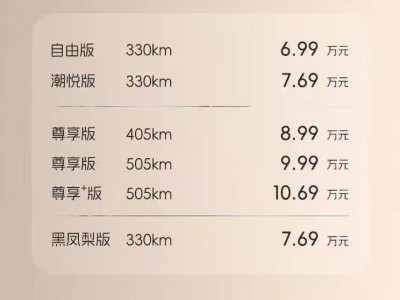

然而,追求更快的充电速度意味着更高的成本投入。高压平台设计、能够承受大电流的电池包等都需要额外的成本。例如,一台400V平台搭配3C电池的电动车售价可能在13万左右,而升级到800V平台搭配5C电池的车型,售价则可能高达17万。尽管充电速度更快,但对于日常代步而言,两者之间的体验差异并不显著。

因此,在购买电动车时,消费者应根据实际需求来选择。对于大多数用户而言,充电功率在100kW左右的车型已经足够满足需求。400V平台搭配升压技术和3C电池包,能够承受约300A的电流,这样的技术配置已经相当出色。毕竟,在日常使用中,更多时候我们还是依赖6.6kW的慢充桩进行充电,而即便是使用快充,大多数充电桩的功率也仅为120kW。

购买超快充车型可能会面临充电桩功率不足的问题,造成资源的浪费。因此,选择合适的车型更为重要。在购买电动车时,消费者应结合自身的使用场景和需求来做出决策。有些技术虽然先进,但可能并不适用于所有消费者,购买时还需理性对待。