神舟十九号载人飞船的返回舱于4月30日13时08分在东风着陆场东区圆满着陆,标志着中国空间站第八批空间科学实验样品的成功回收。这批珍贵的实验样品随着航天员一同返回地球,其中生命类科学实验样品在着陆后迅速被交付给了科学家团队。

在中国科学院空间应用中心,央视记者帅俊全现场报道了此次科学实验样品的交付情况。这批样品涵盖了空间生命科学、空间材料科学以及新技术等多个研究领域的25个实验项目,总重量达到了约37.25公斤。由于生物活性的特殊要求,生命类科学实验样品在第一时间从着陆场被转运至此,以确保其新鲜度和研究价值。

此次交付的生命类科学实验样品种类繁多,包括骨细胞和成骨细胞、人支气管上皮细胞、蛋白样品以及果蝇等20类,是空间站应用与发展阶段下行生物样品种类最多的一次。其中,果蝇作为重要的模式生物,与人类有着约75%的致病基因同源,因此其研究价值尤为突出。神舟十九号乘组在轨期间,果蝇在空间站的特殊装置内进行了“亚磁-微重力”实验,展现了在月球、火星等极端环境下的生存和繁衍能力。

中国科学院生物物理研究所研究员李岩表示,人类进入太空会面临磁场和重力丧失的复杂环境,研究在这种环境下人类的生存、繁衍以及行为表现等,是当前预研实验的主要目标。此次实验不仅有助于保障航天员的健康,还可能为地球上的医疗研究,如肺癌的诊断治疗等,提供新的思路。

除了生命类科学实验样品外,此次返回的还有4类22种空间材料类科学实验样品。这些样品将随神舟飞船返回舱运输回京,进行进一步的研究和分析。这些材料包括钨基超高温合金、高强韧钢、月壤加固材料以及凝胶复合润滑材料等,它们的研究将为地面新材料制备及未来人类太空活动提供技术支撑。

据科学家介绍,此次返回的空间材料类科学实验样品将在地面进行组织形貌、化学成分及其分布差异等测试分析。这些研究将为新型高性能合金设计、大尺寸高性能晶体的地面制备提供技术支撑,助力下一代航空发动机涡轮叶片、纳米电子器件等关键材料的制造和应用。同时,部分材料类样品已在轨完成暴露实验,通过揭示材料组织结构损伤、性能衰退以及功能失效与破坏的机制,提高材料及其制品在空间服役过程中的稳定性、可靠性和耐久性。

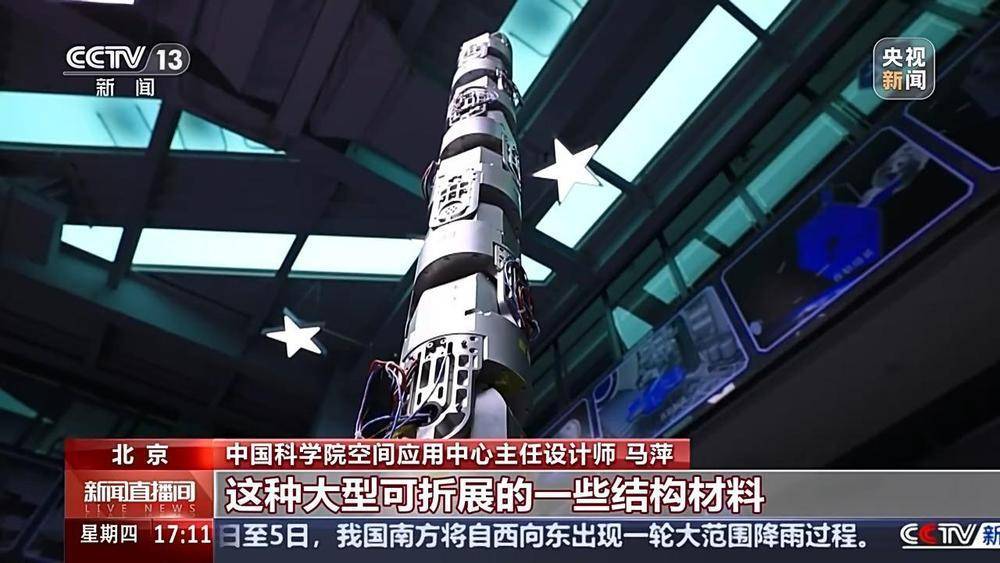

中国科学院空间应用中心主任设计师马萍表示,针对这些舱外暴露实验样品的研究,将推动高性能耐久用的月壤加固材料、柔性太阳翼等大型可折展的结构材料以及高性能长寿命的润滑材料的空间应用。这些研究成果将为深空探测以及人类的太空活动提供重要的技术支撑,助力人类在未来的太空探索中取得更加辉煌的成就。