随着汽车行业的智能化与电动化浪潮席卷而来,一个曾经被忽视的车辆性能指标——风阻系数,如今却成为了各大汽车制造商竞相追逐的焦点。在燃油车时代,风阻系数往往只被少数追求极致性能或独特造型的车型所关注,但在新能源车的舞台上,这一指标却与车辆的续航能力息息相关,成为了衡量车辆能效的重要标尺。

近期,某知名新能源车型的风阻系数数据在网络上引发了广泛争议。面对质疑,该车型所属品牌迅速作出回应,坚称网上流传的信息不实,并强调所有技术参数均以官方发布为准。同时,品牌方还宣布将打击虚假信息的悬赏金额提升至500万元,并表示已收到大量举报线索。为了自证清白,品牌方还公开了测试计划,承诺将按照国家专业机构实验室的标准,对该车型进行公开的风洞测试。

那么,风洞测试究竟隐藏着哪些不为人知的秘密呢?事实上,新能源车企之所以对风阻系数如此痴迷,主要是因为低风阻系数能显著提升电动汽车的续航里程。据估算,风阻系数每降低0.01Cd,车辆的续航能力便可增加约10公里。降低风阻系数还能有效减少车辆行驶过程中的噪音和振动,成为新能源汽车的一大卖点。

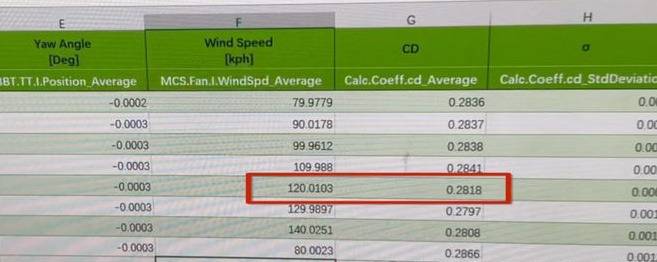

然而,在巨大的利益驱动下,一些车企不惜在风洞测试上动手脚,以求得更为亮眼的数据。据业内人士透露,风洞测试过程中存在三大主要套路:一是测试场地的选择。国内支持风洞测试的场地有限,且不同场地的测试结果存在差异。例如,重庆风洞所测得的Cd值普遍低于上海风洞,因此更受车企欢迎。二是测试速度的不透明。车速对风阻系数的测量结果有着显著影响,车速越高,测得的风阻系数越低。一些车企便利用这一点,选择在高速条件下进行测试,以获取更低的风阻系数。三是使用特调车进行测试。车企在实验室测试时,往往会关闭车辆上的某些部件,如轮毂和格栅,以测出一个更为理想的数据。但这种做法在实际驾驶中显然是不切实际的,甚至可能引发安全隐患。

这场风阻系数造假风波虽然给行业带来了不小的震动,但也为行业的健康发展提供了一次反思的机会。它提醒我们,追求极致的性能指标固然重要,但诚信与真实才是企业立足之本。对于消费者而言,购车时更应注重实际体验而非单纯的数据比较。毕竟,车辆是用来驾驶的,而非用来比赛的。