随着2025年春天的脚步悄然而至,新能源汽车行业却意外遭遇了一股寒流。自去年下半年新能源渗透率一举突破50%大关后,今年一季度这一比例骤然下滑至41.2%,引发了业界的广泛关注。

回望过去,新能源汽车的崛起之路堪称传奇。自2015年市场占有率首次突破1%以来,新能源汽车便以惊人的速度抢占市场。最初,以北汽、特斯拉为先锋,它们向燃油车市场发起了猛烈冲击。随后,比亚迪接过北汽的旗帜,蔚来、理想、小鹏等新势力品牌的加入,更是让新能源阵营如虎添翼。

新能源汽车兵分三路,纯电、插混、增程齐头并进,向燃油车构筑的百年防线发起了全面挑战。一时间,燃油车市场风雨飘摇,新能源时代似乎即将来临。2020年,我国新能源乘用车市场渗透率仅为6.18%,但随着特斯拉、蔚小理等车型的热销,以及欧拉R1、五菱宏光MINIEV等微型车的上市,新能源乘用车市场渗透率迅速攀升。

从2021年的15%到2022年的28%,再到后续的36%、48%,新能源汽车市场渗透率的增长速度令人咋舌。极氪、银河、深蓝、阿维塔、岚图、极狐、智己、埃安等众多大厂纷纷推出新势力品牌,抢占新能源市场。合资车企也不甘落后,推出适应中国用户习惯的新能源车型,传统豪华品牌更是加速拥抱新能源,整个行业呈现出一片欣欣向荣的景象。

然而,就在新能源汽车行业高歌猛进之际,却遭遇了前所未有的瓶颈期。去年8月,新能源汽车渗透率冲高至53.9%的至高点后,便连续五个月回落。今年1月,燃油车份额更是逆势反弹至58.5%,新能源汽车与燃油车之间的拉锯战愈演愈烈。尽管4月新能源车厂商批发渗透率和零售渗透率仍保持在50%以上,但新能源汽车却难以再进一步,陷入了平台期的困境。

从技术周期来看,过去20年新能源渗透率曲线呈现出“指数级爆发”的特征。然而,这种爆发更多依赖于政策驱动和早期尝鲜者的红利。随着市场的深入,技术不成熟所掩盖的矛盾逐渐暴露出来。据《2025麦肯锡中国汽车消费者洞察》显示,2024年有超过30%的纯电车主表示后悔,计划换车时回归燃油阵营。这种“反悔率”无疑暴露了新能源技术尚未完全跨越实用门槛的现实。

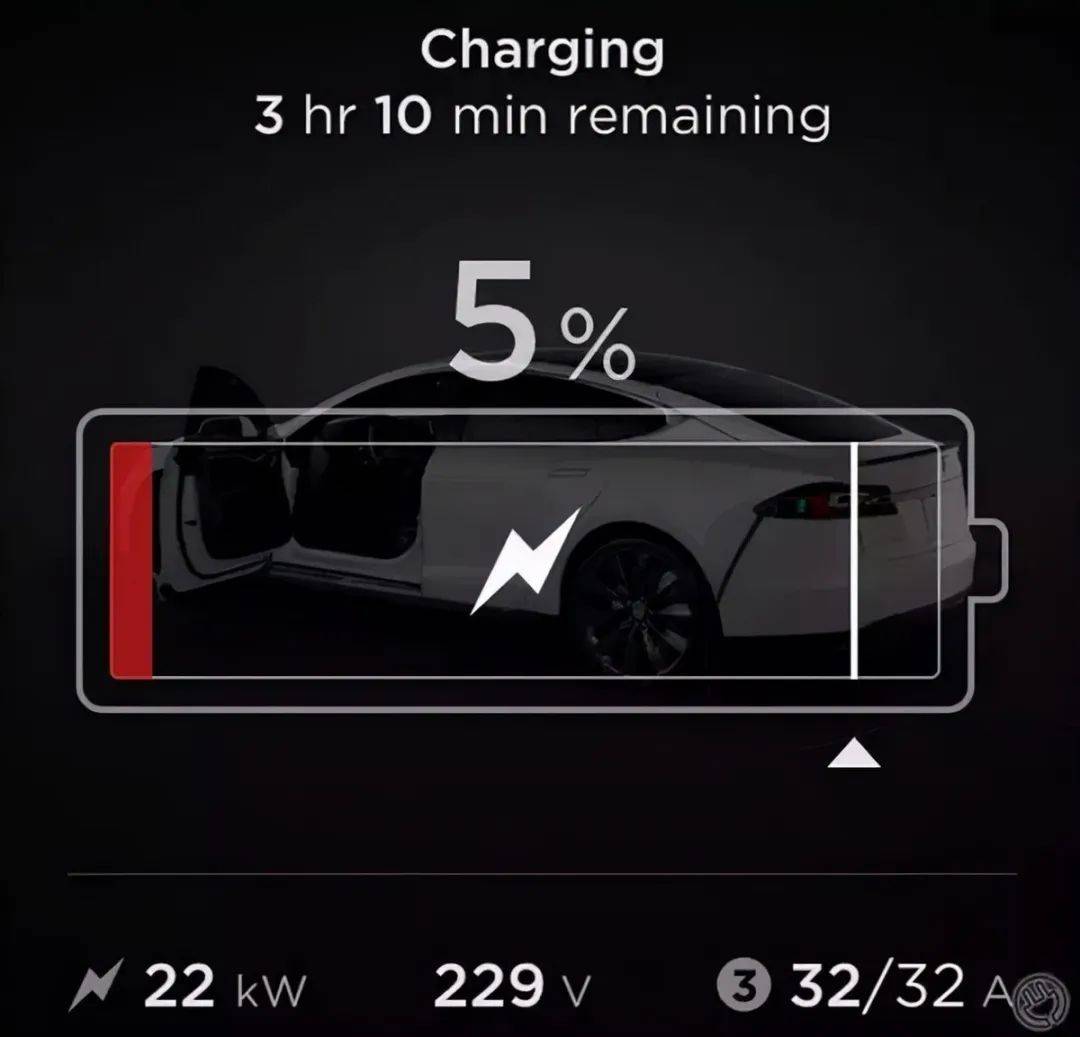

以电池为例,尽管宁德时代推出了第二代神行超充电池,能够在零下10℃环境下15分钟快充至80%,但清华大学欧阳明高院士团队的最新研究显示,频繁使用120kW以上超充的电池,循环寿命较慢充缩短40%。这意味着,续航与寿命的“跷跷板效应”仍未解决,消费者对于充电快、跑得久、寿命长、成本低的用车需求仍然无法得到满足。

进入大众消费阶段后,消费者对续航焦虑、补能效率、保值率等问题的敏感度显著上升。新能源渗透剩下的50%用户更为谨慎,这也制约了新能源渗透率的进一步提升。用户选择一款产品往往需要经历考虑圈、对比圈和决策圈三层筛选过程,考验着企业的全方位能力。在对比圈和决策圈中,舒适性、空间大小、智能化、保值率、使用成本等因素成为用户衡量的重要指标。

与此同时,燃油车在实现智能化突破后,综合实力进一步增强。上汽大众途昂Pro、一汽-大众探岳L等车型通过搭载L2+级智能驾驶系统与多屏交互座舱,以“性能+智能”双升级重新定义燃油车价值标杆。长城、吉利、长安、奇瑞、奥迪等老牌车企也坚守着燃油份额,不断推出新车型以满足市场需求。

吉利坚持油、电两条腿走路的战略取得了显著成效。星越L累计总销量已经突破74.5万辆,成为吉利旗下的明星车型。而吉利帝豪更是迎来了第400万辆整车下线,成为首个完成400万辆下线的中国品牌燃油轿车家族。这些成绩无疑证明了传统巨头在转型时的势能厚度。

新能源汽车与燃油车的博弈仍在继续,这场没有输家的竞争正是产业成熟的必经之路。当市场褪去狂热,消费者终将用理性投票。没有永恒的能源形式,只有持续进化的出行体验。无论是新能源汽车还是燃油车,都需要不断突破技术瓶颈,提升用户体验,才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。