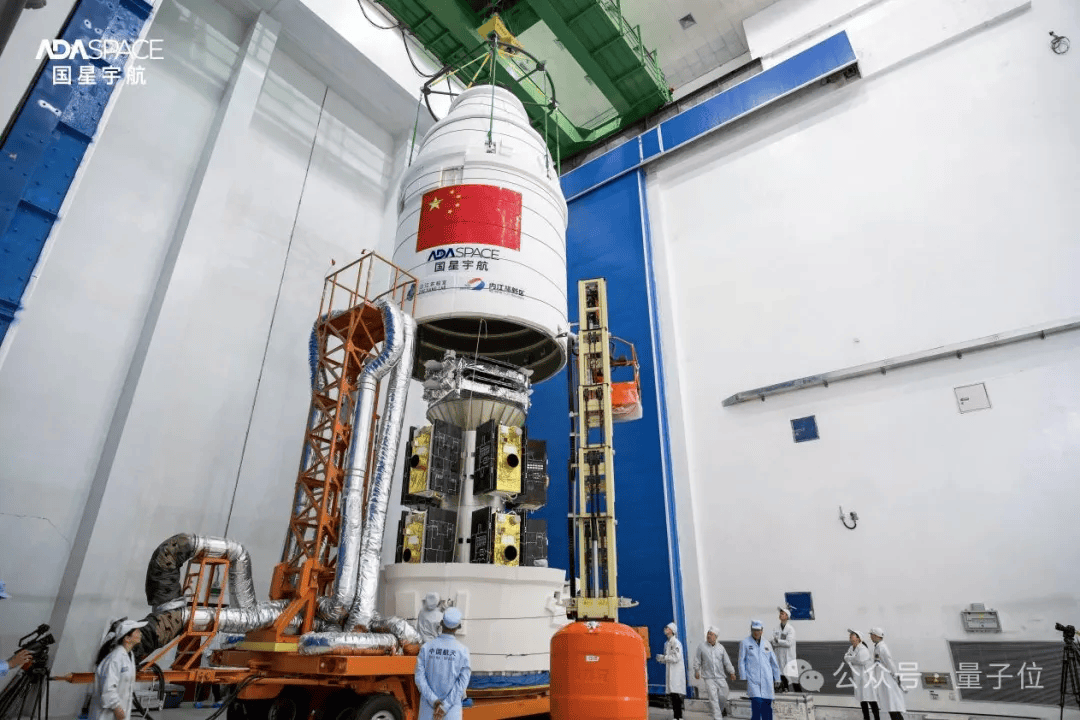

今日,商业航天领域的重大突破在酒泉卫星发射中心上演,随着长征二号丁运载火箭的轰鸣,12颗承载着未来计算愿景的太空计算卫星顺利升空,时间恰好定格在12时12分。

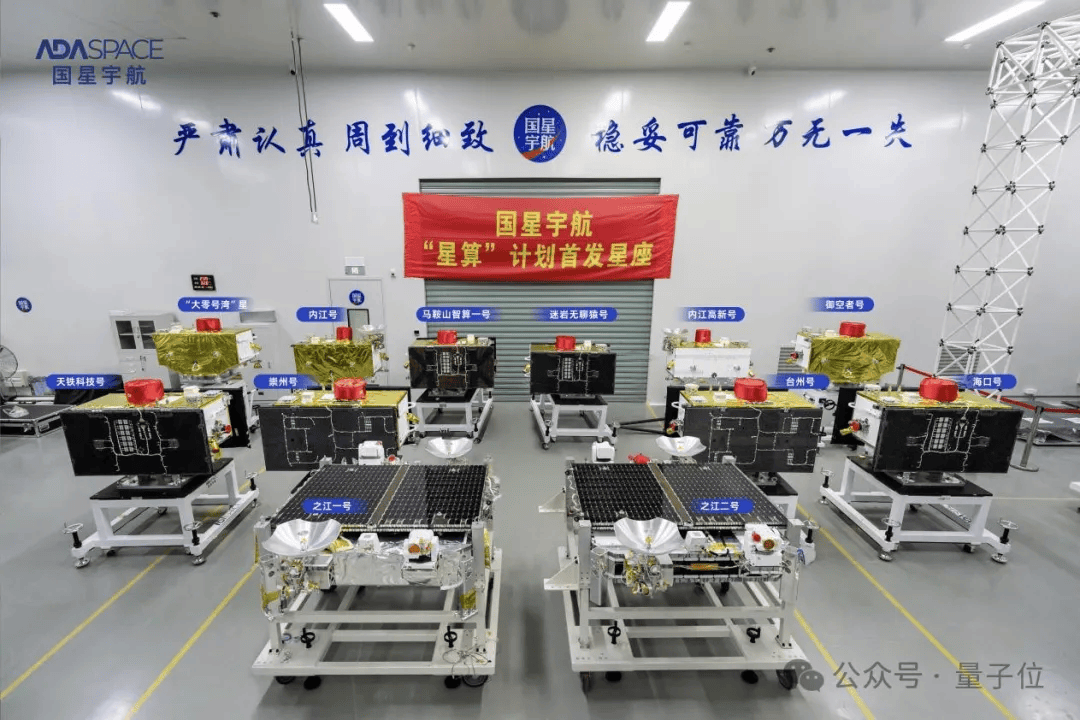

这12颗卫星不仅仅是简单的太空旅行者,它们每一颗都具备太空计算与互联的能力,共同组成了全球首个太空计算星座。这一壮举的背后,是国星宇航发起的“星算”计划,该计划旨在通过太空计算星座,开启全球太空计算时代的新篇章。

作为“星算”计划的首发星座,这12颗卫星的成功发射,标志着太空计算从理论走向实践的重要一步。未来,国星宇航计划发射更多卫星,预计总数将达到2800颗,构建起一个庞大的太空计算网络。

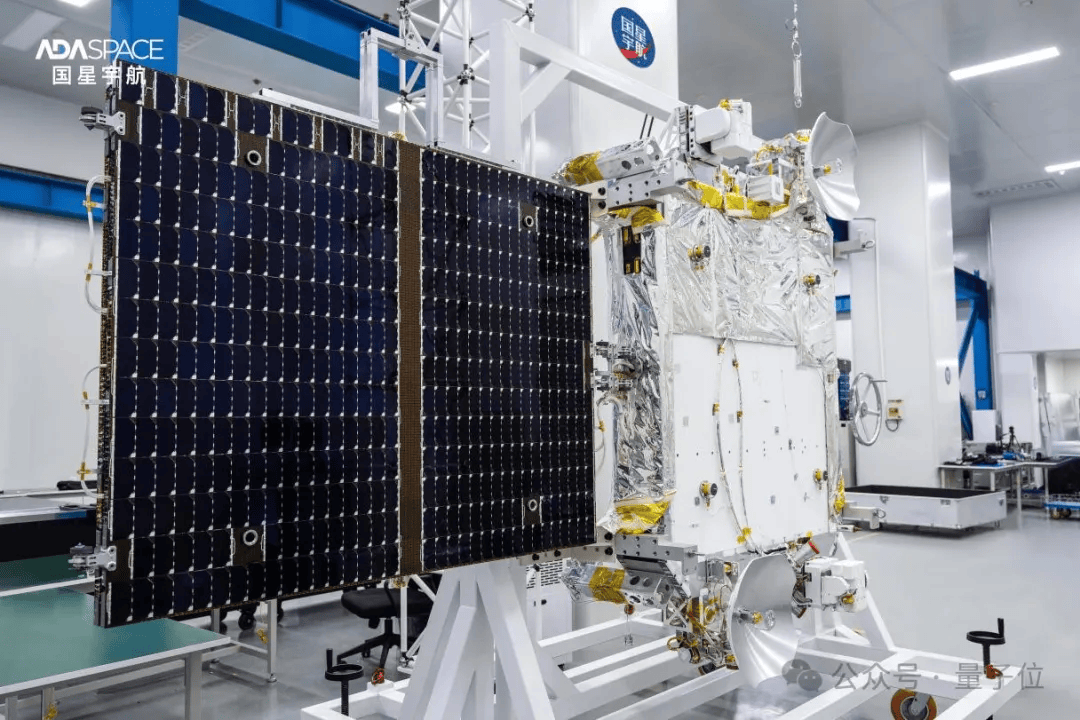

“星算”计划由国星宇航牵头,联合了首批54家高校、科研院所、上市公司及投资机构等共同发起并投入建设。此次发射的太空计算星座021任务,不仅是“星算”计划的首发,也是之江实验室“三体计算星座”的重要组成部分。这批卫星由国星宇航研制,每颗均配备了AI载荷及星载智能计算机等软硬件,实现了算力上天、在轨组网及模型上天的目标。

与传统的应用型卫星相比,这批计算卫星将单颗卫星的计算能力从T级提升至P级,首发星座在轨计算能力高达5POPS,极大地增强了太空高性能计算的能力。卫星之间通过激光通信实现互联互通,通信速度最高可达100Gbps,形成了一个强大的太空计算网络。

太空计算卫星的部署,不仅为科学研究提供了新的算力支持,还将改变科学研究的范式。太空计算中心可作为“太空智能中枢”,支持海量深空探测数据的实时在轨计算与处理。例如,本次发射的卫星搭载了由广西大学和中国科学院国家天文台研制的宇宙X射线偏振探测器,可对伽马射线暴等瞬变源进行快速探测、证认和分类。

太空部署算力的优势显而易见。首先,太空中没有臭氧层的过滤,能够接收到更多的太阳辐射,且没有雨雪天气的影响,可依靠太阳能为算力设施提供持续的能源供给。其次,太空中的散热方式相较于地面更加高效,减少了冷却所需的持续投入。除了研制和发射的一次性投入外,太空算力设施的运行成本相对较低。

随着全球数据中心能源消耗的持续增长,太空算力部署成为了一个节约能源成本的有效方案。据国际能源署数据,到2026年,全球数据中心的总用电量可能超过1万亿度。而太空中的算力设备,不仅能够作为“天基数据”处理的有效途径,还能通过高带宽的传输设施,为更多用户提供及时的服务。

太空算力中心的终极发展目标,是与地面形成“天地协同”的互补,让天基算力成为未来算力部署的新选择。目前,国内外已有多个机构和企业开始探索太空算力部署的可能性,包括在月球上建设算力中心等。而中国在这一领域已经走在了前列,首批算力卫星的成功发射,标志着中国在太空计算领域迈出了坚实的一步。