近期,我国工业和信息化部正式揭晓了针对电动汽车动力蓄电池的强制性国家标准——《电动汽车用动力蓄电池安全要求》,该标准预计将于2026年7月1日正式生效。这一新标准的出台,预示着相关企业需在既定时间内完成技术迭代与升级。那么,新国标具体带来了哪些变革呢?

在封闭的电池测试间内,央视记者现场见证了电池包热扩散试验。测试中,通过内部加热,使电池包内的一个电芯迅速升温至400摄氏度以上。根据新版国标,即便面临如此极端条件,电池包的安全防护仍需确保“不起火、不爆炸”。

据了解,此次发布的动力电池新国标,是在2020年版《电动汽车用动力蓄电池安全要求》的基础上进行了修订,不仅强化了对电池热扩散的安全要求,还额外增加了多项安全测试项目。

热扩散是指电池包中某个电芯发生故障、温度失控后,可能引发其他电芯的连锁反应,严重时甚至会导致起火爆炸。新国标对热扩散的要求显著提升,从原先的“电池起火、爆炸前5分钟提供报警信号”调整为“不起火、不爆炸”,旨在从设计源头降低新能源汽车自燃风险。

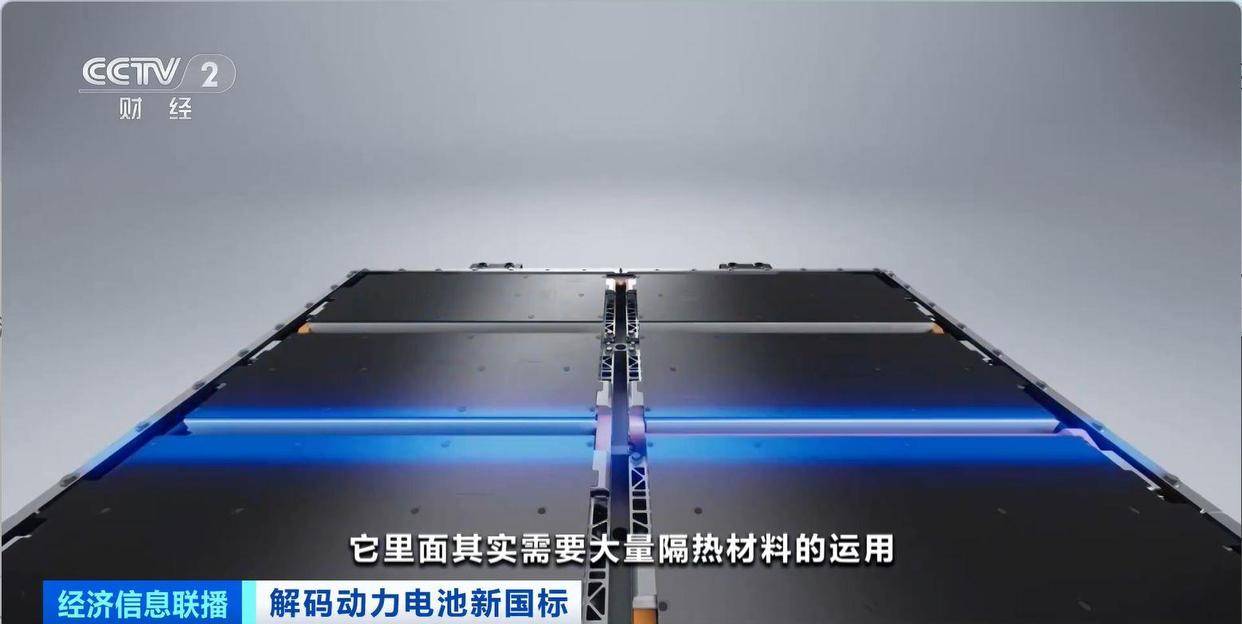

在重庆的一家汽车工厂,记者看到,电池包正被逐一安装到车辆底盘上。新国标对这些电池的安全性能提出了更为严格的要求。某汽车企业总裁表示,他们采用了“疏堵结合”的技术,即疏导电芯异常时的烟雾并控制温度,同时运用大量隔热材料提升电芯间的隔热效果,确保产品符合新国标。

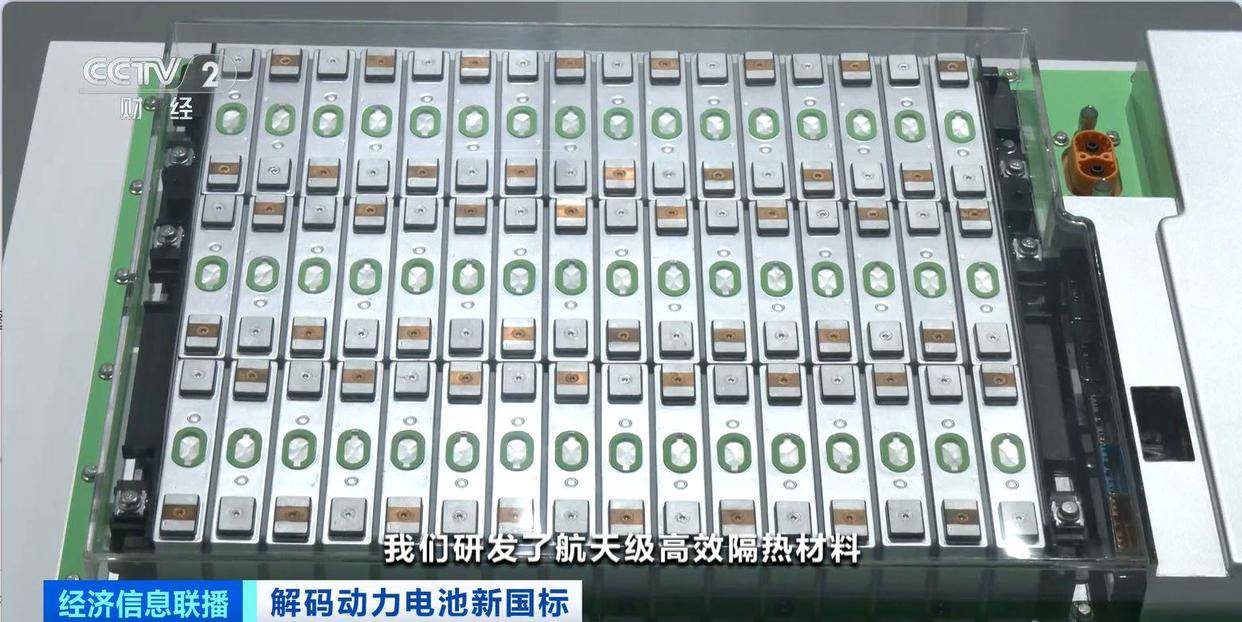

某电池企业的首席科学家也透露,他们已探明引发电池热失控的各项机理,并在系统层面研发了航天级高效隔热材料、耐高温高压绝缘防护技术以及定向热导流设计等多项创新技术。

据业内人士透露,在新国标发布前,已有部分企业按照“不起火、不爆炸”的标准改进产品设计。中国汽车技术研究中心的首席科学家指出,根据2024年初的调研,行业内已有80%的企业具备了满足热扩散测试“不起火、不爆炸”的技术储备。新标准的实施,无疑将推动我国新能源汽车产业和动力电池产业产品品质与技术水平的双重提升。