近日,一场涉及国民品牌娃哈哈与今麦郎的代工风波在网络上掀起轩然大波。事件的起因是,有网友发现娃哈哈纯净水竟然由今麦郎代工生产,这一发现迅速引发了广泛关注和讨论。

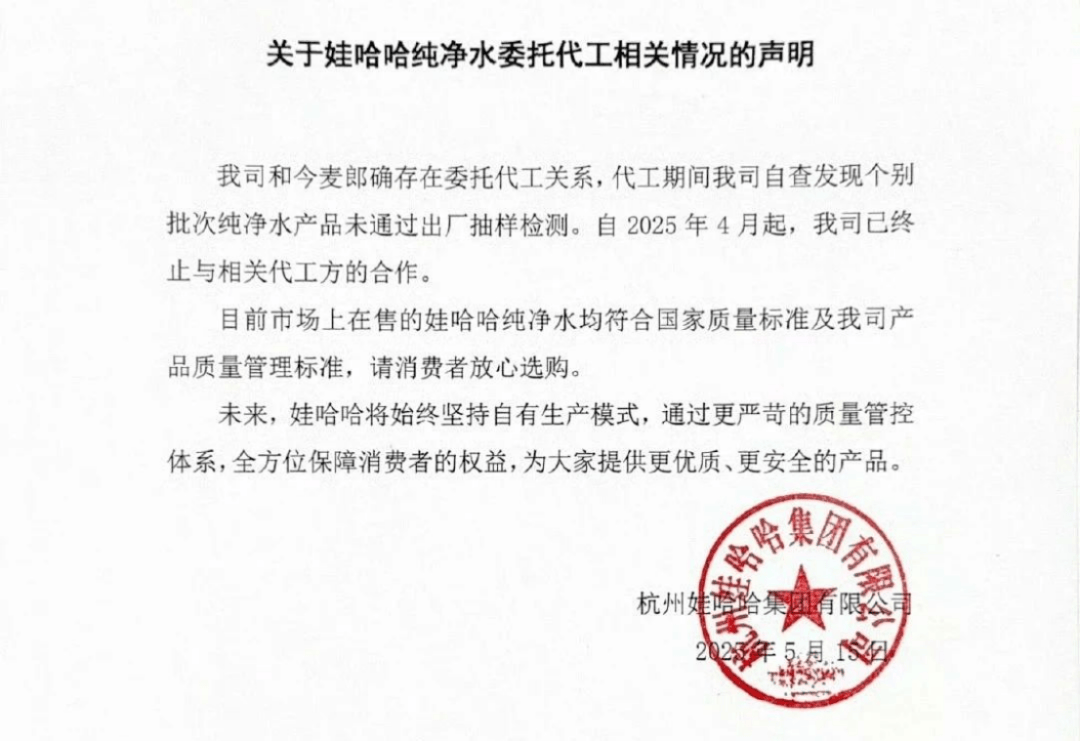

5月15日,娃哈哈官方发布声明,确认与今麦郎存在委托代工关系,但强调在代工期间自查发现个别批次纯净水产品未通过出厂抽样检测,因此决定终止与今麦郎的代工合作。同时,娃哈哈在声明中明确表示,市售产品符合国家标准,试图以此平息争议。

然而,这一声明并未能完全平息消费者的疑虑。有网友调侃称,今麦郎可能还没反应过来,就已经被推到了风口浪尖上。回溯这段合作的起点,可以追溯到2024年第三季度,当时华北地区遭遇水灾,导致娃哈哈部分工厂停产,而纯净水市场需求却因高温和灾后重建而骤增。为了填补产能缺口,娃哈哈选择了代工这条“应急通道”,而今麦郎则成为了其合作伙伴。

对于今麦郎而言,这次合作既是机遇也是挑战。一方面,娃哈哈自有产能受限,急需借力维持市场份额;另一方面,今麦郎的水厂长期产能闲置,接单不仅能盘活设备,还可能借娃哈哈的品牌光环提升自身在市场的定位。然而,这场看似双赢的合作,最终却演变为一场信任的考验。

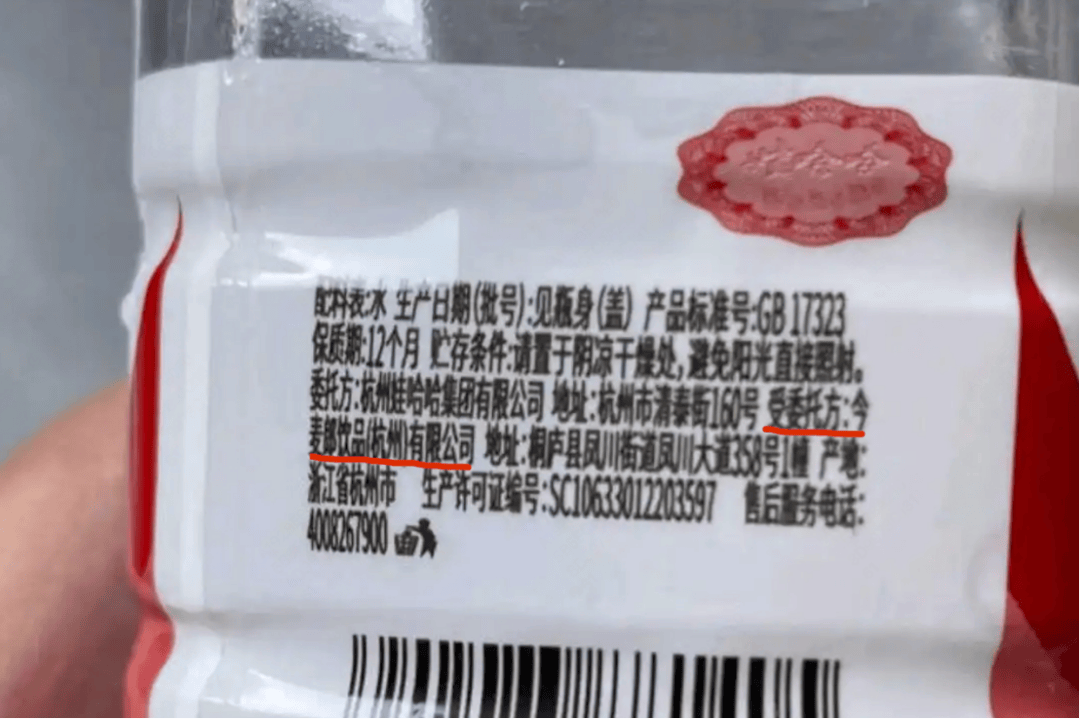

消费者最先察觉到了异样。有网友开始比对瓶盖花纹、生产地址,甚至口感差异,发现娃哈哈纯净水的标签上生产地址竟然是“今麦郎饮品(杭州)有限公司”。同时,娃哈哈与今麦郎的同类产品存在价差,这进一步加深了消费者的疑问。有消费者表示:“我买的是娃哈哈,怎么成了今麦郎?”

这场风波不仅让消费者对娃哈哈和今麦郎的品牌信任产生了质疑,更引发了对整个代工行业的关注和讨论。代工作为一种产业链的资源整合方式,在快消行业中并不鲜见。然而,代工的“透明度”对普通人来说却是灰色地带。企业习惯将代工藏在供应链深处,消费者也未必会主动追问。只要产品质量过关,这种信息不对称就能维持一种脆弱的平衡。

然而,一旦真相暴露,这种平衡就会被打破。尤其是在饮用水这种“低感知度”产品中,品牌溢价的核心在于信任。当消费者发现代工产品未必完全契合品牌所承诺的标准时,品牌的信任就会受到损害。娃哈哈多年来以“高标准”作为品牌标签,但当消费者发现代工产品未必符合这些标准时,品牌的承诺似乎变得“有条件”了。

今麦郎在这场风波中的处境同样复杂。它本希望通过代工合作提升品牌形象,却意外被推向舆论的另一端。尽管今麦郎集团董事长范现国在接受采访时表示,今麦郎与娃哈哈在产品质量上有共同的严格标准,合作基于双方对品质的认可。然而,消费者的疑虑并未因此完全消散。

这场风波还暴露出代工行业中的一些深层次问题。比如,现行法规对代工产品标识的要求较为宽松,包装上往往难以清晰呈现生产信息。这种模糊地带加剧了消费者的困惑,也为争议埋下了伏笔。品牌方和代工方在市场中往往存在潜在竞争关系,一旦合作破裂,很容易形成对立局面。

在这场信任的博弈中,没有绝对的赢家。娃哈哈和今麦郎都面临着品牌信任受损的挑战。然而,这也为整个饮料行业提供了一次集体反思的契机。如何在透明化的浪潮中找到代工的便利与信任的维护之间的平衡?如何直面消费者的期待,交出一份经得起检验的答卷?这些问题都需要每一个品牌认真思考并作出回答。