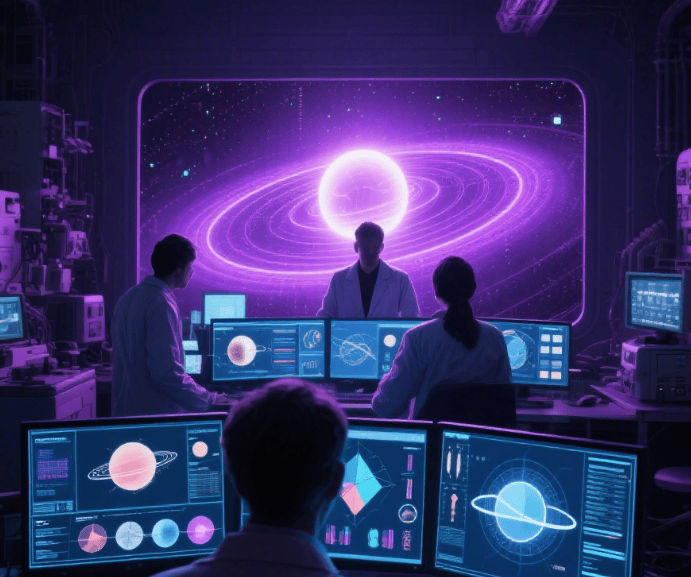

探索未知边界:平行宇宙——科学与幻想的交汇点

在浩瀚的科学宇宙中,有一个概念令人着迷又困惑,那就是平行宇宙。想象一下,在我们生活的这个宇宙之外,或许存在着无数个其他宇宙,那里有着与我们相似或截然不同的生命形态,甚至可能有一个与你一模一样的“你”,正经历着与你完全不同的生活。这并非科幻小说中的奇思妙想,而是科学界正严肃探讨的一个假说。

平行宇宙,又称多重宇宙论,它提出在我们所处的宇宙之外,可能还有无数个其他宇宙并存。这些宇宙的物理定律、常数、初始条件,甚至维度结构都可能与我们截然不同。例如,在我们的宇宙中,光速是恒定且极快的,但在某个平行宇宙中,光速或许缓慢得如同蜗牛爬行,这将彻底改变那个世界的运行规则。

平行宇宙的概念最早可追溯至1895年,由美国哲学家与心理学家威廉·詹姆士提出。然而,真正让这一概念走进公众视野的,是量子力学的崛起。二十世纪初,物理学家为了揭示微观世界的奥秘,创立了量子力学。这一理论揭示出微观世界的现实充满不确定性,粒子可以同时处于多个位置,展现出叠加态的奇异特性。这种在宏观世界中难以想象的现象,却在微观世界里屡见不鲜。

量子力学中的测量问题,引发了科学家们的广泛讨论。为了解释为何宏观世界中物体总是处于确定位置,美国物理学家休·埃弗雷特在1957年提出了一个大胆的理论:平行宇宙。他认为,当我们测量一个处于叠加态的粒子时,宇宙会分裂成多个并行的世界,每个世界中粒子处于不同的状态。这就像是在玩一款拥有无数分支剧情的游戏,每个选择都会开启一个新的世界。

尽管埃弗雷特的理论在提出之初备受质疑,但随着科学研究的深入,越来越多的科学家开始认真对待这一理论。特别是退相干理论的提出,为平行宇宙的存在提供了有力支持。退相干理论认为,量子系统与周围环境的相互作用会使其迅速“退相干”,即表现出经典物理行为,从而掩盖了叠加态的存在。这一过程就像一滴墨水在水中扩散,最终与水分子融为一体,难以分辨其原始状态。

为了更系统地理解平行宇宙,美国宇宙学家泰格马克在2003年将平行宇宙分为四类。第一类宇宙与我们的宇宙物理常数相同;第二类宇宙物理定律相似但常数不同;第三类宇宙基于量子理论,可能与第一、二类宇宙存在关联;第四类宇宙则拥有完全不同的基本物理定律,可能需要用更高级的M理论来描述。这一分类方法如同一把钥匙,为我们打开了探索平行宇宙的大门。

尽管平行宇宙的存在尚未得到确凿证据,但科学家们仍在不懈努力。他们试图从宇宙微波背景辐射中寻找线索,这是宇宙大爆炸留下的“印记”。近年来,有科学家在分析宇宙微波背景辐射数据时发现了不寻常的模式,猜测这可能是与其他宇宙相互作用的迹象。然而,后续研究并未发现这些证据具有统计学上的显著性,因此这一说法尚未得到广泛认可。

一些前沿理论如超弦理论也暗示了宇宙可能存在更多我们尚未感知到的维度,这为平行宇宙的存在提供了另一种可能性。尽管这些理论尚未得到实验证实,但它们激发了我们对宇宙奥秘的好奇心,推动着我们不断前行。

平行宇宙的概念不仅挑战了我们对世界的认知,也激发了我们的想象力。或许在某个平行宇宙中,你正享受着明星般的光环;或许在另一个宇宙中,你过着简单而幸福的生活。这些无限的可能性让我们对未来充满了期待和憧憬。

在科学的征途中,平行宇宙仍是一个待解的谜团。但正是这些未知和挑战,推动着科学不断向前发展。让我们保持好奇心和探索精神,继续在这片未知的宇宙中寻找答案吧。