近年来,中国航天事业取得了举世瞩目的成就,不仅成功发射了神舟二十号载人飞船,还在太空中建立了自主的天宫空间站。这一里程碑式的突破,不仅彰显了中国航天人的不懈努力与智慧,也极大提升了全球对中国航天能力的关注。与此同时,美国主导的国际空间站却面临技术挑战和运营困境,引发了一系列讨论。

在此背景下,部分美国网友提议,美国应考虑加入中国的天宫空间站以寻求合作机会。然而,这一提议也引发了部分人的疑虑,他们担心中国是否会接受美国的加入。在一些美国网络论坛上,甚至有极端声音提出:“如果中国拒绝美国加入其空间站,美国是否有权将其击落?”尽管这一言论听起来颇为荒谬,但它却折射出中美航天合作中的复杂矛盾和国际规则与现实利益之间的博弈。

回顾历史,中国对太空的探索有着深厚的文化根基。从古代的嫦娥奔月传说,到敦煌壁画中的飞天形象,再到唐代诗人对月亮的浪漫描绘,飞天梦一直深植于中国人的心中。然而,这一梦想的实现并非易事,它需要一代又一代人的不懈努力。明朝万户的飞天尝试虽然以失败告终,但他却为中国航天播下了希望的种子。

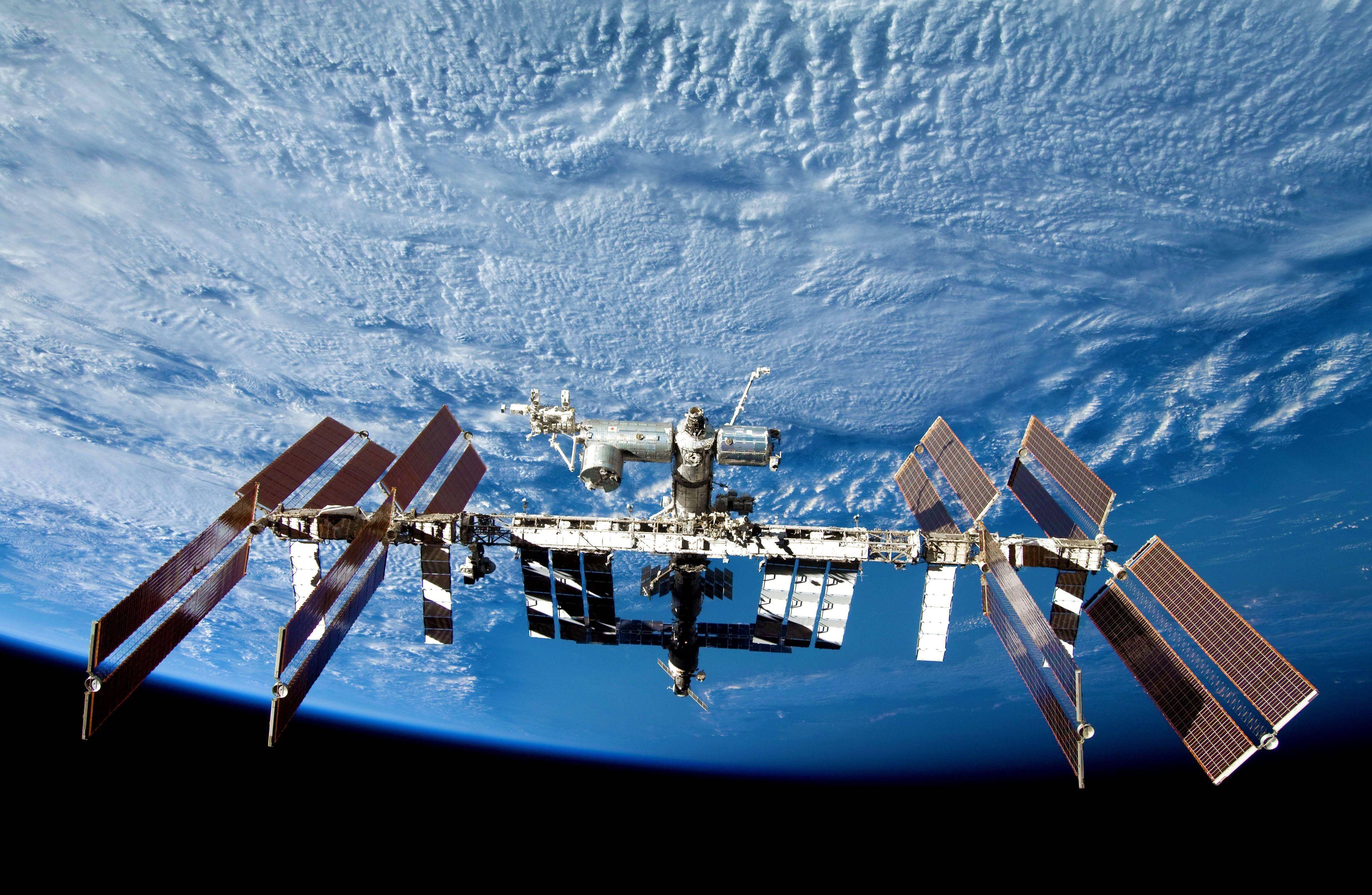

20世纪60年代,苏联宇航员尤里·加加林首次进入太空,这一壮举进一步激发了中国人民的飞天热情。然而,尽管中国表达了参与国际空间站建设的意愿,但美国却拒绝了中国,并在2011年通过了“沃尔夫条款”,禁止NASA与中国进行任何形式的合作。这一举措表面上是为了防止技术泄露,但实际上更多地反映了美国对中国崛起的担忧和恐惧。

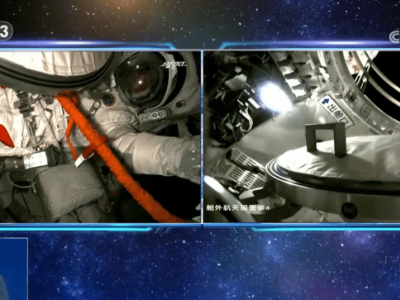

面对美国的封锁,中国航天人没有气馁,而是选择了自力更生。从1992年启动载人航天工程开始,经过30年的不懈努力,中国成功发射了神舟飞船、天宫实验舱,并最终建成了天宫空间站。这一过程中,中国科学家和航天员克服了无数技术难题和艰苦训练,用血汗和智慧铸就了今天的辉煌成就。

如今,中国的天宫空间站已成为全球唯一一个可以长期驻留的太空平台,吸引了众多国家的合作意向。非洲、拉美以及欧洲的一些国家纷纷表示愿意与中国开展航天合作,甚至欧洲航天局的科学家也表示愿意将实验项目送到天宫空间站进行。与此同时,国际空间站已运营二十多年,设施老化严重,预计将在未来几年内退役。而美国由于自身法律的束缚,无法与中国进行实质性合作,即使NASA内部有合作意愿,也无法突破法律障碍。

这种局面不禁让人感叹风水轮流转。曾经制定规则封锁中国的美国,如今却发现自己陷入了孤立的境地。而正是在这种背景下,美国网友提出了那个荒谬的问题。尽管这一问题并不现实,但它却反映出美国对失去航天主导地位的恐惧与焦虑。太空探索本是国际合作的事业,需要各国共同努力才能实现更大的突破。然而,美国的封锁政策却切断了合作的可能性,最终将自己锁在了孤立无援的境地。

相比之下,中国以更加开放的态度欢迎世界各国共同参与太空探索。中国天宫空间站的建成和开放合作,不仅展示了中国的航天实力,也为全球航天事业的未来发展提供了新的机遇。在太空探索的道路上,谁能放下成见、携手合作,谁就能走得更远、飞得更高。