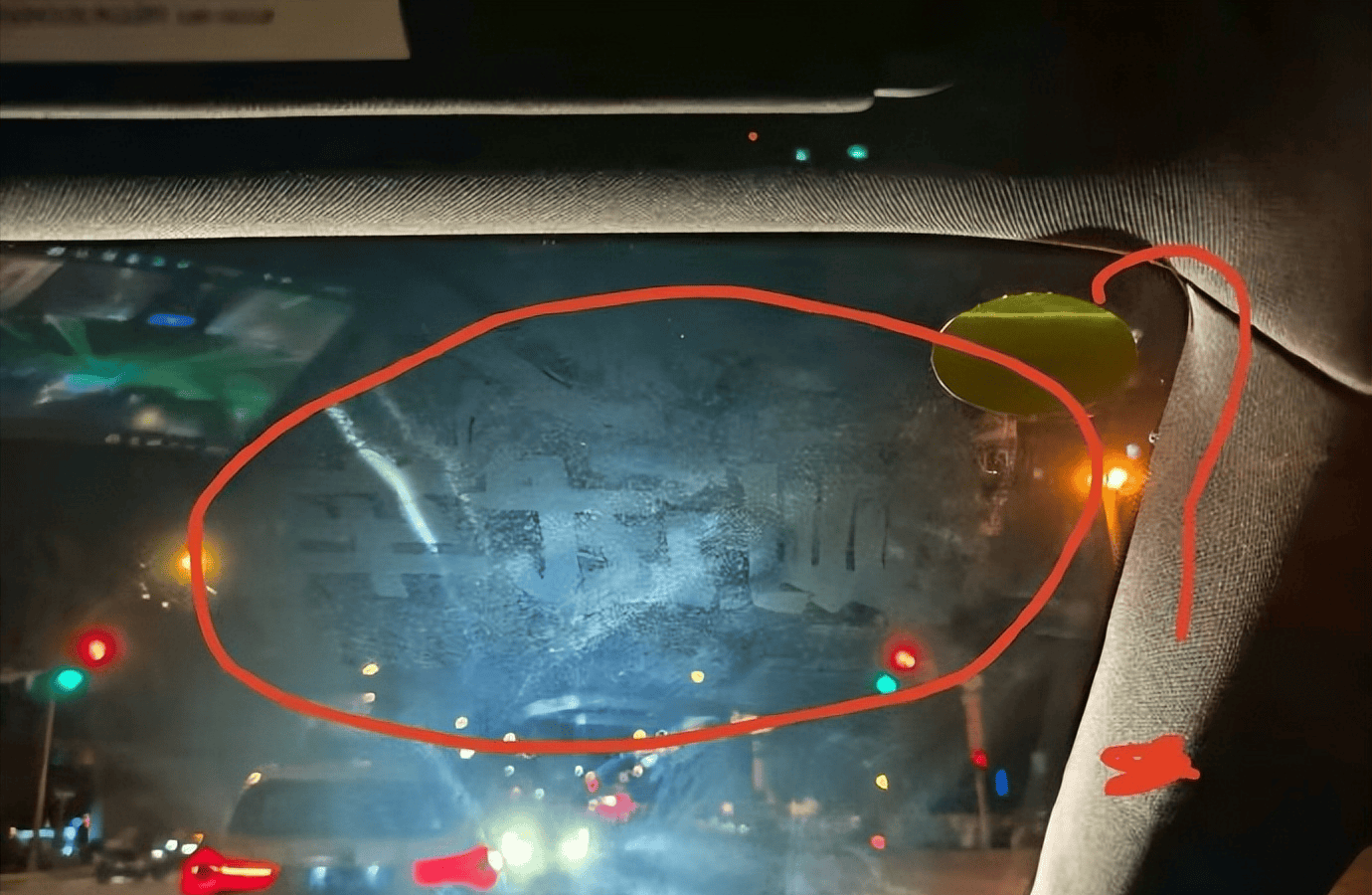

小米汽车近期陷入一场风波,有消费者在提车时发现,新购的小米YU7前后挡风玻璃上留有“测试车”静电贴的痕迹,这一发现引发了车主对车辆真实身份的质疑,怀疑自己购买的是曾被暴力驾驶的测试车辆。

面对舆论压力,小米汽车副总裁李肖爽迅速在社交媒体上作出回应。他解释称,这些痕迹是工厂下线车辆进行静态评审时,检验员随手粘贴静电贴所致,并强调静电贴的隐形留痕可以通过湿毛巾清除。然而,这一解释并未平息网友的质疑,反而引发了更广泛的讨论。

网友对小米高管的回应并不买账,相关话题迅速在网络上发酵。有网友调侃道:“翻译一下,就是下次我们会擦得更干净。”更有汽车行业人士从专业角度指出,静电贴若短时间粘贴不会留下如此明显的痕迹,质疑小米是否将测试车混入市场销售,并称若属实,这将是汽车工业140年历史上的首例。

这场风波并非孤立事件。自今年六月小米首款SUV YU7上市以来,小米汽车便以惊人的速度搅动市场,一小时收获28万订单的成绩令人瞩目。但随之而来的,是接二连三的舆论挑战。从“车规级纸巾盒”的群嘲,到退订单事件的频发,再到交通事故的广泛关注,雷军个人形象也经历了从儒雅真诚到“人老实话不多”的转变。

雷军与小米汽车的深度绑定,在带来巨大流量的同时,也使其个人因产品问题而受到牵连。汽车行业的网络水军等恶劣操作,更是让舆论风暴持续不断。今年三月,雷军甚至在全国人大会议上呼吁,对人工智能技术衍生的相关问题提前立法,以应对日益复杂的舆论环境。

在这场风波背后,小米汽车正面临着更为严峻的交付难题。尽管北京亦庄二期工厂已将产能提升至30万辆,雷军也亲自挂帅“交付攻坚小组”,但汽车制造的复杂性远超手机行业。供应链协同、质量管控、产能爬坡,每一项都需要经验的积累和产线的磨合,而小米目前正走在这条充满挑战的道路上。

产能不足导致的交付问题,正在转化为一场关乎品牌声誉的舆论危机。小米SU7上市18个月斩获40万订单的辉煌背后,是消费者长达58周的等待。据称,即便北京亦庄工厂三班倒连轴转,产能冲至两万,仍无法满足市场需求。SU7生产线转产YU7后,主力车型周交付量更是跌至247辆,漫长的交付周期带来了大量退订。

行业数据显示,60%的小米意向用户会在等待3个月后转向其他品牌。极氪、智界等竞品则趁机推出“置换补贴”、“优先提车”等政策,加速收割退订的小米客户。与此同时,漫长的交付周期也造成了一线销售人员的收入锐减。据悉,小米目前执行300元每台的单车销售提成,但销售工资的50%需等交付后发放。8月以来,销售离职率已攀升至行业警戒线,部分门店甚至出现了一人多岗的尴尬局面。

为应对供应链风险,小米无奈更改策略,要求准车主提前支付尾款。然而,这一做法再次将自己推上风口浪尖,多位车主向媒体反映,未验车就被迫付款,质疑小米将供应链风险转嫁到消费者头上。

当激进的互联网思维遭遇产能困境,小米陷入了一个难以解困的尴尬境地。此次测试车事件,正是在这样的背景下爆发。面对交付难题,市场开始更加担心小米能否守住商业底线。作为一家年轻的车企,小米或许会随着时间推移逐渐解决当前面临的种种难题,但消费者不会站在原地等待企业的成熟。在面对切身利益时,大部分消费者都会选择转投他处。