八月的湖北,骄阳如火。走进中国(天门)服装电商城,制衣车间里机声隆隆,工人们正专注地操作缝纫机,一片片布料在指尖化为时尚的开衫、吊带和连衣裙;包装线上,工人们手法娴熟地将成品叠放整齐、贴上标签、装入袋中,每件服装的打包时间仅需15秒左右。

距离电商城十多分钟车程的起点产业园仓库内,工人们正忙着分拣订单、整理货物,为即将发出的包裹做最后准备。这样的忙碌场景,已成为天门服装企业的日常。据天门市服装电商行业协会统计,目前每天有超过300万件服装从这里发往全国乃至全球,其中超八成通过拼多多等电商平台销售。预计今年,天门服装电商交易额将突破600亿元。

天门服装产业的蓬勃发展,离不开一批曾南下打拼、如今“携电”返乡的创业者。他们不仅带回了技术和经验,更推动了本地经济和就业。数据显示,近三年已有8.4万人回流天门,直接带动16万人实现本地就业,其中不乏“服二代”的身影。

1989年出生的张扬,就是一名回流天门的“服二代”。他的母亲曾在集贸市场摆摊卖衣,表姐在广州从事服装电商。2016年,张扬南下广州投奔表姐,学习电商运营。起初,他因缺乏经验,第一年收入微薄。经过摸索,他调整策略,专注销售有设计感且性价比高的服装,采用快上新、打爆款、薄利多销的模式。

2017年,一款售价19.9元的吊带花边睡裙意外走红。最初每天仅售30多件,随着口碑积累,销量迅速攀升至每日300多件,甚至有一天突破7000件,第三天更达到2.8万件。这款睡裙最终累计销售12万件,让张扬在拼多多站稳脚跟。如今,他的公司已拥有加工厂、选品、采购和营销团队,业务走向正规化。

同样来自天门的王博和妻子张玲,也经历了从广州到天门的转型。王博是计算机专业出身,张玲则出身“服装大家族”。2019年,看到身边朋友在拼多多上日发数千单甚至上万单,两人决定放弃原有业务,转战电商。他们分工明确,王博负责销售运营,张玲专注选款。通过分析消费趋势,他们将目标受众锁定为年轻女性,主打公主风、纯欲风等特色服装。一款波点花纹吊带连衣裙迅速成为爆款,单日最高销量近万单。

随着订单增长,张扬和王博都面临成本上升的压力。2019年,张扬了解到天门出台多项优惠政策支持服装产业发展,包括房租减免、物流补贴等,便决定将业务迁回天门。他在当地租下3000平方米厂房,将采购、加工和销售环节逐步转移。王博也于2022年将供应链和销售部门搬回天门,享受三年免租政策。他表示,运营成本降低了约三分之一,资金得以更多投入产品研发。

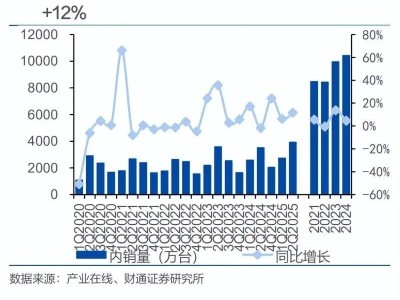

十多年前,天门服装产业以“来料加工”为主,依赖外地面辅料供应。如今,当地已形成贯穿“纺织织造—面辅料供应—成衣加工—电商营销—跨境物流”的全产业链体系。2021年至2024年,天门服装电商交易额从70亿元增至513亿元,年均增幅超90%;2025年上半年,这一数值突破300亿元。目前,天门已有6500多家纺织服装类经营主体,1.2万家电商商户。

电商的兴起,不仅改变了产业格局,也深刻影响了天门的社会生活。张扬回忆,刚回天门时,这里服装企业寥寥,晚上10点后街道冷清。如今,厂房林立、快递车穿梭,工人密集。凌晨1点,街边大排档仍人声鼎沸,讨论的话题离不开订单、款式和价格。

王博的工厂旁,许多企业的仓库门口停满了快递车。他透露,拼多多近年来加大扶持力度,推出“百亿减免”“新质商家扶持计划”等举措,帮助商家降本增效。去年9月,平台承担了发往西藏、青海等偏远地区的物流中转费,进一步降低了运营成本。张扬表示,这一政策让他的店铺运营成本下降约3%,节约的资金可用于推出更多新款。

电商的发展,也带动了就业。张扬的公司从最初的三五人,发展到如今集设计、运营、生产、包装于一体的规模化企业,仅天门工厂就有近200名员工。他还与当地几十家服装厂合作,年采购面辅料金额约3000万元。王博的店铺日均单量达5000单,支撑了百余名员工的生计。他不仅提供免费食宿,还招聘了20多岁的年轻人和40多岁的女工,满足不同岗位需求。

制衣工人郑师傅去年因妻子怀孕回到天门,如今每月收入约1万元。江西的老詹一家也跟随王博从广州搬到天门,将这里视为第二故乡。他们表示,天门收入稳定、生活开销小,生活更轻松。目前,天门服装产业已创造大量就业岗位,包装分拣人员月薪五六千元,客服六七千元,车工过万元,临时工也能拿到三四千元。

数据显示,2019年天门市全年快递业务量仅677万件,2024年已突破3亿件,5年增长40余倍。同期,服装电商交易额从70亿元增至超500亿元,服装总销量突破6亿件。天门服装电商产业的崛起,不仅托起了成千上万家庭的“饭碗”,更成为拉动地方经济的新引擎。