在脑机接口技术领域,电极作为连接电子设备与生物神经系统的关键部件,其性能直接影响着脑机接口的实际应用效果。然而,传统植入式电极存在明显局限性——它们多为“静态”结构,植入后位置固定,难以根据生物体活动灵活调整信号采集区域,且在免疫反应中容易受损,导致信号传导失效,成为制约脑机接口技术突破的重要瓶颈。

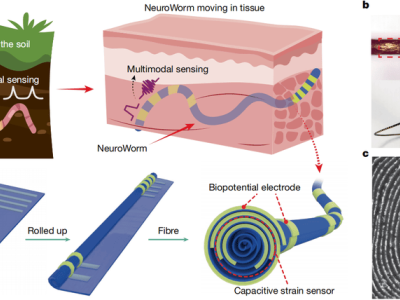

针对这一难题,由中国科学院深圳先进技术研究院刘志远、韩飞团队与徐天添团队,联合东华大学严威团队展开协同攻关。经过五年多的技术迭代与实验验证,团队成功研发出一种名为“NeuroWorm”(神经蠕虫)的动态神经纤维电极。该电极直径仅196微米,相当于两根头发丝的粗细,却集成了60个独立电极通道,具备超柔韧性与可拉伸特性,能够像生物蠕虫般在体内自主移动,实现动态信号采集。

研究团队面临的第一个技术挑战,是在极细的纤维上精准布局数十个独立电极通道。这要求在直径约200微米的纤维表面,雕刻出数十根长度一致、互不交叉的导电线路,同时确保纤维整体具备足够的柔韧性与拉伸强度。为此,团队开发了超薄柔性薄膜制备工艺,结合导电图案优化设计与软硬接口集成技术,最终实现了60通道电极在196微米直径纤维上的高密度集成。

为实现电极的“动态”功能,团队在电极末端嵌入微型磁头,并配套开发了高精度磁控系统与实时影像追踪技术。通过外部磁场调控,电极可在体内自主改变行进方向,稳定记录生物电信号。实验显示,该电极能在兔子颅内灵活移动,根据需求切换监测目标,其动态监测能力显著优于传统静态电极。

更值得关注的是,NeuroWorm电极的应用场景突破了传统脑机接口的局限。研究团队通过微创植入技术,首次实现了该电极在大鼠腿部肌肉内的长期稳定工作,持续时间超过43周。在外部磁场控制下,电极可在肌肉表面游走,并在植入后一周内每日变换监测位置,为肌肉疾病研究与康复监测提供了全新工具。

这项发表于《自然》杂志的研究成果,标志着脑机接口电极技术从“静态”向“动态”的范式转变。通过材料科学、微纳制造与生物医学工程的交叉融合,研究团队为脑机接口的精准监测与长期稳定性开辟了新路径,也为神经疾病治疗、运动功能重建等领域带来了创新解决方案。