当新能源车企普遍陷入“增配降价”的同质化竞争时,特斯拉却以Model 3和Model Y“标准版”的减配策略引发行业震动。这款被戏称为“毛坯房”的车型,通过简化配置、降低售价的逆向操作,不仅未遭市场冷遇,反而引发对特斯拉独特商业逻辑的深度讨论:这家企业为何能在配置调整中保持用户黏性?其底层逻辑或许为国产车企突破内卷提供了关键启示。

特斯拉的品牌护城河远非传统车企可比。其核心用户群体将购车行为升华为对科技生活方式的投票——马斯克打造的“钢铁侠”形象,赋予品牌强烈的未来感与颠覆者标签。这种品牌认知使消费者更关注三电系统(电池、电机、电控)的技术优势,而非座椅加热或氛围灯等舒适性配置。特斯拉上海超级工厂的案例印证了这一点:极高的自动化率与精益生产流程,让Model 3/Y在简化内饰设计(如极简中控台)的同时,实现了物料成本与装配效率的双重优化。这种从产品设计源头注入的成本控制理念,使特斯拉在配置调整中仍能保持竞争力。

对比国产车企现状,行业正陷入“量升价跌”的恶性循环。超过八成经销商面临价格倒挂,企业被迫通过堆砌硬件配置吸引消费者,却导致研发投入被挤压,品牌差异化难以形成。某自主品牌高管坦言:“现在每款新车发布都要对比配置表,但用户对品牌的记忆点反而模糊了。”这种困境暴露出传统竞争模式的致命缺陷:当硬件参数趋同,价格战便成为唯一武器,最终损害整个行业的盈利能力。

破局之路在于构建“体验护城河”。理想汽车的实践具有代表性:其通过定义“移动的家”场景,将六座布局、车载冰箱等设计转化为家庭用户的刚性需求,而非简单叠加配置。这种场景化体验的深化,正在形成技术壁垒——当竞争对手试图模仿时,需同时重构用户认知、供应链体系与服务网络,难度远超硬件复制。华为赋能的问界系列则展示了另一种可能:鸿蒙座舱实现的手机-车机-智能家居无缝协同,将汽车融入更大生态,这种基于软件与生态的竞争维度,比硬件堆砌更具可持续性。

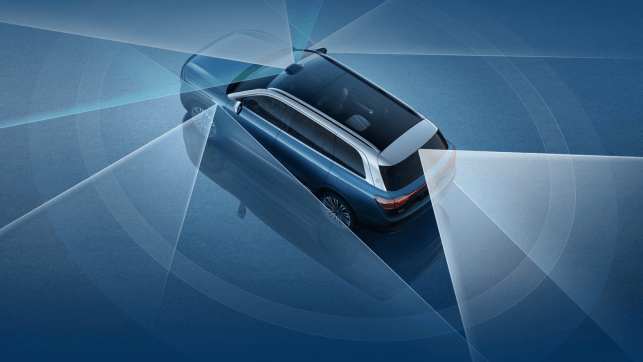

软件盈利模式的探索成为关键。特斯拉FSD(完全自动驾驶)服务已贡献超过10%的营收,其按需订阅模式使硬件降价与软件增值形成良性循环。国产车企需基于中国路况开发高阶智驾系统,同时探索车载服务订阅等创新模式。例如,针对长途出行场景开发定制化导航服务,或通过车载大屏提供个性化娱乐内容,这些差异化体验可能成为新的利润增长点。

品牌建设需从价格竞争转向价值竞争。蔚来、腾势等坚持高端定位的车企,正通过用户社群运营、补能体系建设强化品牌溢价。其核心在于证明:高端用户愿意为独特的综合体验付费,而非单纯追求配置清单的长度。某豪华品牌市场总监指出:“当用户发现某个品牌的车机系统三年不卡顿、充电网络覆盖90%高速路段时,配置表的细微差异就不再重要。”这种由技术实力、服务网络与生态能力共同支撑的品牌价值,正是国产车企突破内卷的关键所在。