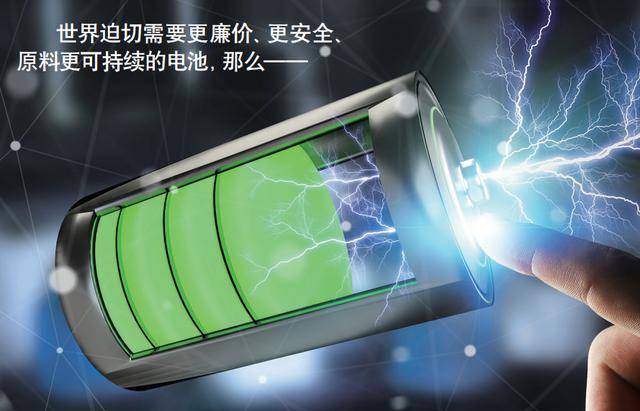

在全球能源转型的大潮中,寻找一种更为经济、安全且环保的电池技术已成为当务之急。锂电池,这一昔日的新能源明星,如今却面临着资源枯竭与环境压力的双重考验。那么,谁将成为锂电池的继任者,引领下一轮能源革命?

从智能手机到电动汽车,锂电池几乎无处不在,其对锂资源的需求也随之水涨船高。然而,锂作为一种稀有金属,其储量有限,开采成本高昂,且伴随严重的环境污染问题。因此,寻找锂的替代品,已成为科研界和工业界的共同课题。

在众多候选材料中,普通食盐中的钠元素因其丰富的储量和低廉的成本而备受瞩目。钠与锂在元素周期表中同属一族,具有相似的化学性质,但钠的储量远超锂,且开采更为环保。因此,钠离子电池被视为锂电池的有力竞争者。

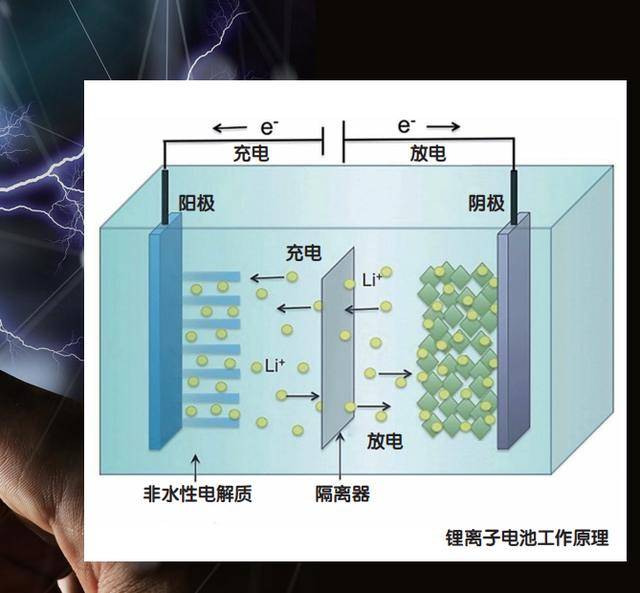

然而,钠离子电池的研发并非易事。由于钠的原子量远大于锂,使得钠离子电池在能量密度上难以与锂电池匹敌。钠离子电池的阴极、阳极和电解质都需要重新设计,以适应钠离子的特性。尽管如此,科研人员仍在不断探索和优化钠离子电池的性能。

在钠离子电池的研发过程中,阴极材料的选择尤为关键。锂电池中常用的钴等金属在钠离子电池中并不适用,因此需要寻找新的替代材料。镁、铁和铜等普通金属因其丰富的储量和低廉的成本而成为钠离子电池阴极材料的理想选择。

阳极方面,石墨棒在锂电池中用于吸附锂离子,但在钠离子电池中,石墨的孔隙对钠离子来说过小,无法有效吸附。因此,科研人员正在尝试使用合金或活性炭等新型材料来替代石墨。

电解质是钠离子电池研发中最具挑战性的部分。在电池充放电过程中,电解质会与阳极和阴极材料发生反应,形成镀层,从而影响电池的性能。在锂电池中,这一镀层在首次充电后即可保持稳定,但在钠离子电池中,镀层会不断增厚,严重影响电池寿命。然而,近期有科研团队成功研制出一款高性能的钠离子电池原型,其电容量与锂电池相当,且可充电次数远超锂电池。这一成果为钠离子电池的商业化应用奠定了坚实基础。

除了钠离子电池外,另一种新型电池技术——玻璃电池也备受瞩目。玻璃电池以固体玻璃为电解质,掺杂了可导电的金属离子,具有极高的能量密度和超长寿命。据称,玻璃电池可储存的电能是同体积锂电池的两倍,且充电速度更快、安全性更高。这一技术的出现,无疑为锂电池的替代提供了另一种可能。

玻璃电池的发明人之一、2019年诺贝尔化学奖得主约翰·古德诺表示,玻璃电池不仅性能卓越,而且安全性能极佳,可在极端温度下使用,无需担心燃烧或爆炸风险。这一技术的商业化应用,将极大地推动电动汽车、储能系统等领域的发展。

随着钠离子电池和玻璃电池等新型电池技术的不断涌现,人类对锂资源的依赖或将逐渐减轻。这些新型电池技术不仅具有更高的能量密度和更长的使用寿命,而且更加环保、安全。它们的出现,将为全球能源转型和可持续发展注入新的动力。