德国汽车巨头大陆集团近日再度宣布裁员计划,继去年已经裁减7000名员工后,未来两年内还将进一步削减约3000个岗位,主要集中在研发部门,且德国本土岗位占比不足一半。这一消息标志着大陆集团在面对全球汽车电气化转型的巨大挑战时,正采取更为激进的成本控制措施。

大陆集团的裁员与减产行动,是德国汽车工业乃至整个德国经济困境的一个缩影。近年来,德国工业的优势逐渐消退,多个工业巨头如大众汽车、巴斯夫集团和蒂森克虏伯钢铁公司等纷纷减产、关厂并裁员,企业外迁加速,国内净投资额连续多年为负,德国国内生产总值连续两年出现负增长,被外媒戏称为“欧洲病人”。

曾经,德国的宝马、奔驰和奥迪(BBA)是汽车爱好者的信仰,但如今在电动车领域,它们却遭遇了来自中国品牌的强烈竞争,销量大幅下滑。德国工业技术的辉煌,竟在汽车领域遭遇了前所未有的挑战。

大陆集团的困境始于其对汽车“电动化、智能化”转型的迟缓反应。尽管近年来全球汽车行业正加速向电动化转型,但大陆集团却在自动驾驶及安全、车联网及信息两大业务领域连续亏损,最终不得不解散并重组这两个事业群。面对行业变革,大陆集团选择通过裁员和减产来缩减开支,同时计划从2025年起大幅降低成本,并减少研发投入。

然而,德国汽车工业的困境远不止于此。自19世纪70年代抓住第二次工业革命的机遇迅速崛起为工业强国以来,德国汽车工业一直享受着全球第一大产业的红利。但如今,在“电动智能化”的大潮中,德国汽车行业正经历着前所未有的调整阵痛。包括大众、博世和采埃孚在内的多个德国汽车企业已相继宣布裁员或调整业务结构。

保时捷,这个高溢价且不愁卖的豪车品牌,也未能幸免。它近期不仅裁撤了高管,还在本土裁减了约1900名一线员工。大众汽车,作为德国汽车工业的领军者,其旗下最赚钱的品牌保时捷在华销量也暴跌近30%。同时,小米等中国新势力品牌正迅速崛起,不仅在性能上超越传统豪车,更在智能化方面引领潮流。

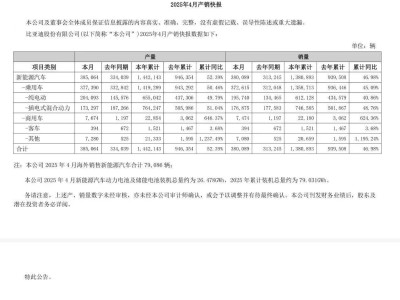

中国新能源汽车的“弯道超车”策略已经取得了显著成效。比亚迪、理想汽车等品牌销量大幅增长,打破了BBA和保时捷等外资品牌对中国高端汽车市场的长期垄断。2024年,中国汽车销量同比增长4.5%,其中新能源汽车销量更是同比增长35.5%,连续10年稳居全球榜首。

在这场全球新能源汽车的角逐中,德国汽车工业显然已经落后。面对中国品牌的强势崛起和全球汽车供应链的重新构建,德国工业必须顺应潮流,求实创新,才能摆脱当前的困境。裁员和减产或许能暂时缓解压力,但长远来看,只有不断投入研发,提升产品竞争力,才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。

德国汽车工业的辉煌能否重现?这取决于它能否在新能源智能化的新时代中抓住机遇,实现自我革新。而大陆集团等企业的裁员和减产行动,或许只是这一漫长转型过程中的一个痛苦但必要的步骤。