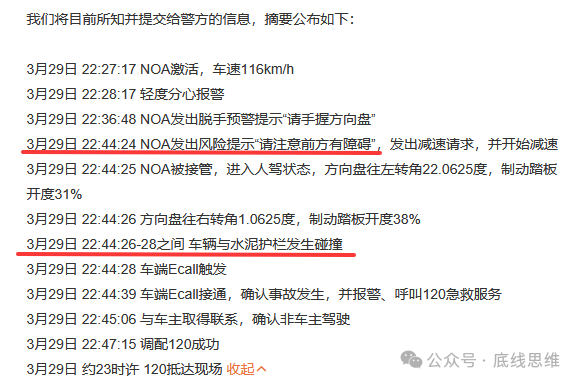

3月29日晚,一场高速公路上的惨烈车祸让三位青春少女的生命戛然而止,而涉事车辆为热门车型小米SU7,这一事件迅速引起了社会各界的广泛关注。据其中一名遇难者的母亲在社交媒体上的发声,事发时车辆正处于智能驾驶状态,而她之前曾多次告诫女儿不要过度信赖智能驾驶,但女儿却坚信智能驾驶的安全性。小米汽车官方随后发布的事故通报也证实了这一点,指出在撞击水泥墩前两秒,车辆仍处于NOA(高速领航)状态。

家属还提出,事故中车辆门锁无法解锁,且在撞击后迅速起火燃烧。部分指控已在官方通报中得到确认,但仍有待进一步深入调查。尽管最终的事故结论需等待权威部门的公布,但智能驾驶在此次事故中所扮演的角色,无疑在智能驾驶技术日益普及的今天,为我们敲响了警钟。

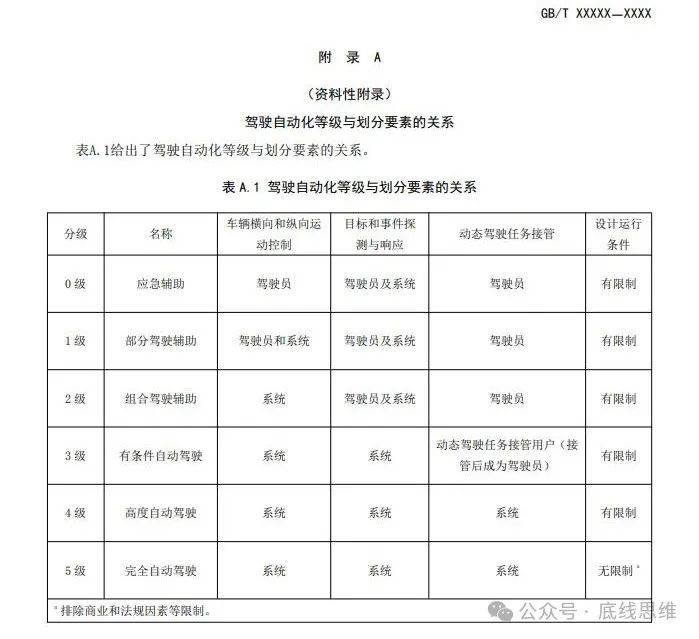

智能驾驶与自动驾驶的概念虽常被混为一谈,但实际上存在显著差异。根据GB/T 40429-2021《汽车驾驶自动化分级》标准,驾驶自动化分为五级,其中L3级才开始符合公众认知上的广义自动驾驶,即车辆在一定条件下可自行完成全部驾驶任务。然而,在2025年的今天,市场上并无实际投入使用的L3级自动驾驶能力,现有的智能驾驶功能均属于L2级,即仍需驾驶员执行驾驶任务。即便是在L3级自动驾驶中,根据国家标准,当无法继续自动驾驶时,也需要驾驶员及时接管。

在日常驾驶中,许多用户体验到的智能驾驶功能表现出色,带来了极大的便利和舒适。但车企在宣传推广中频繁使用或暗示“人工智能”、“自动驾驶”等术语,往往让消费者产生误解,认为技术已经成熟,能够在所有情境下无缝运作。实际上,当前的智能驾驶只是一种L2+级的组合式驾驶辅助,最终执行驾驶任务的始终是驾驶员。因此,驾驶员在使用智能驾驶时,必须认清这一点,了解手中汽车智能驾驶的性能边界,做好随时接管的准备。

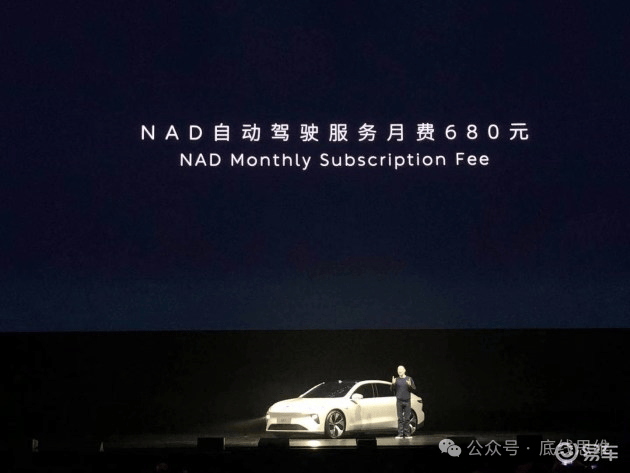

随着新能源车的迅猛发展,智能驾驶已成为其核心优势之一。然而,车企在智驾功能的宣传上却逐渐变得“不负责任”。早期,车企甚至直接将新车宣传为“自动驾驶”,后才改口为“辅助驾驶”。在发布会及后续宣传中,车企无不强调自家智驾能力的强大,并通过合作的KOL发布所谓的“智驾测试”来展示性能。但需要注意的是,厂家所展示的智驾能力往往是经过精心挑选和调试的,与现实情况存在不小的落差。

同时,车企的“擦边宣传”也起到了不良作用。某些车企高层领导在社交媒体上公开宣称自己长时间使用智驾功能无接管,短视频平台也不断推送诸如“睡着了,车自己开到车位”等吸引眼球的内容,这些都营造了一种过分夸大智驾效果的舆论氛围。在线下门店,销售人员也常进行“擦边”介绍,误导消费者。

面对智驾这一新生事物,车企有责任明确告知智驾功能的边界,包括功能及性能限制、驾驶员职责等,并在宣传材料、手册以及销售讲解中明确且反复强调。同时,车企也应做好相应的安全措施以及用户教育,确保DMS功能切实发挥作用,监控驾驶员状态,避免驾驶员分心或睡觉。车企还有义务为车主提供充分的培训和指导,包括购车交付时的说明讲解、说明书中的重点警示等。

尽管智能驾驶存在风险,但我们不能因噎废食。客观来说,在封闭高速道路上,智能驾驶往往表现得非常规矩,能够严格按照限速行驶、保持车距、执行变道打灯等操作。如果高速公路上行驶的都是具备并开启NOA能力的车,那么行车体验以及安全性将会大幅提升。同时,诸如AEB之类的ADAS功能,也能在统计学意义上有效提升安全系数,降低事故率。