在2025年初,一位勇敢的探险者踏上了前往北极圈的非凡旅程,目的地是遥远的斯瓦尔巴群岛。在挪威特罗姆瑟的寒冷港口,气温低至零下30℃,寒风如刀割,但他毅然决然地登上了探险船。船上,各种防寒装备堆积如山,从加热鞋垫到相机镜头的保温套,一应俱全。船长奥拉夫发出警告,此次航行可能会遭遇前所未有的冰封航道和极夜中的暴雪,但这并未动摇他的决心。他渴望用镜头捕捉极光与暴雪交织的宇宙级美景。

航行第三天,一场突如其来的撞击让船体震颤。浮冰如幽灵般浮现,船舷在挤压下发出尖锐的声响。广播里传来机械师焦急的声音,宣布引擎故障,需要紧急停泊。此时,气温已降至零下40℃,甲板上的铁栏杆冷得能撕下皮肤。

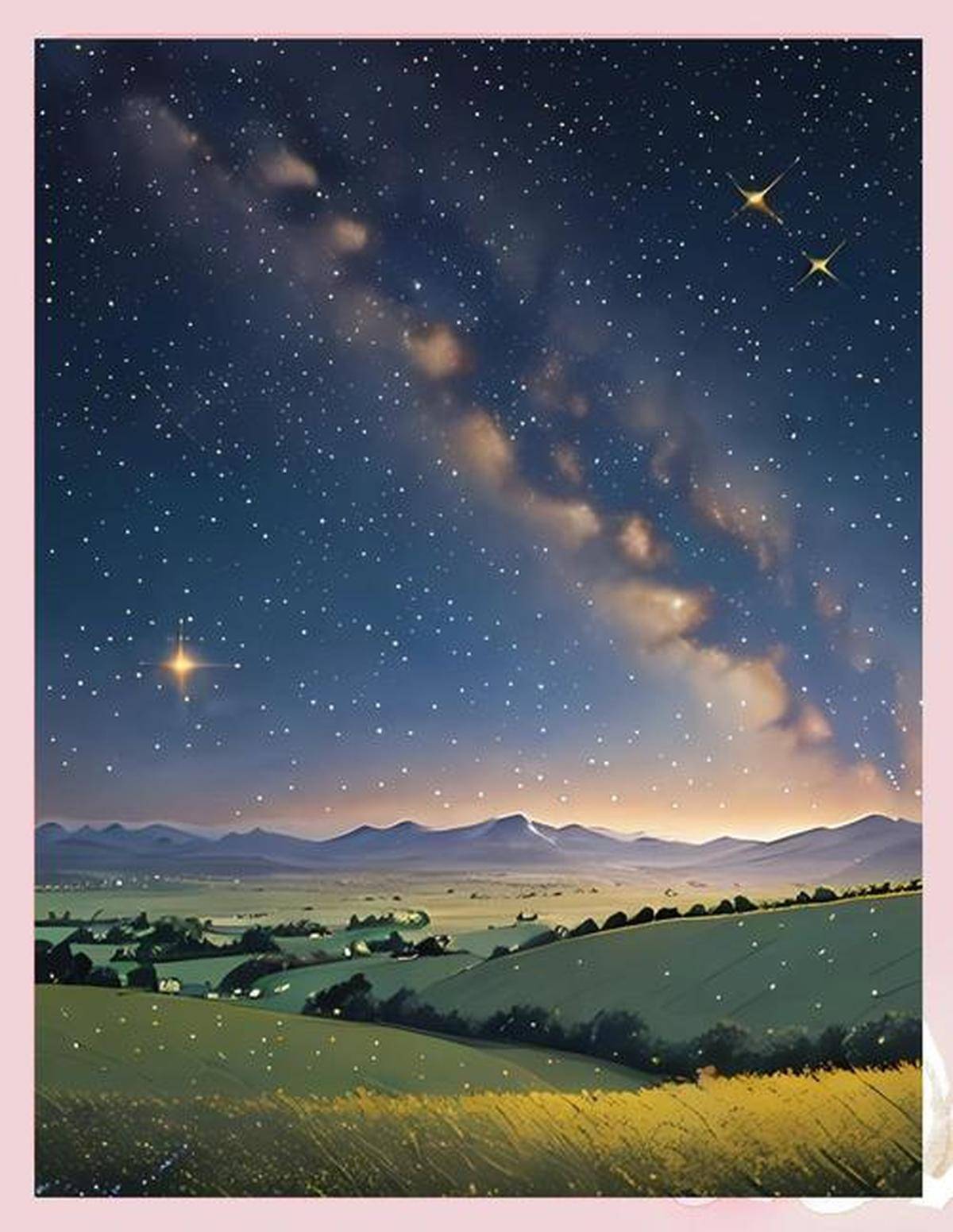

在船舱内,他蜷缩着,听着外面的狂风呼啸,呼吸在睡袋边缘凝结成冰。这一刻,他深刻体会到人类在极地面前的渺小与脆弱,同时也为生命的坚韧所震撼。被困冰封海域的第七天,他亲眼见证了极光的壮丽。睫毛上的冰渣折射出幽蓝的光芒,绿紫色的光带撕裂夜幕,他用鼻尖触碰快门线,记录下了这宇宙级的对决。在极地的寒冷中,他学会了用身体去感受这份渗透的哲学。

同年7月,他从北极圈的严寒中直飞至菲律宾巴拉望,迎接他的却是热带气旋带来的暴雨。原本的跳岛游计划变成了荒野求生,橡皮艇在浊浪中颠簸,他们被迫登陆一座无名小岛。雨水浸透了他的冲锋衣,盐分与汗水在皮肤上带来刺痛感,这与北极的严寒形成了鲜明对比。

在临时搭建的庇护所里,向导罗德里戈弹起吉他,唱起了《台风叙事诗》。歌词中将台风描绘成海神的坐骑,既带来灾难也带来珍宝。这种将灾难转化为神话的智慧,让他想起了北极的暴风雪传说,原来所有极端天气都是人类重新定义生存意义的契机。

2025年底,他踏上了一场疯狂的纬度之旅,从西藏阿里的严寒到杭州的阴冷冬雨,再到新奥尔良的炎热圣诞集市。这条北纬30°线不仅揭示了气候的多样,更展现了人类适应力的无限可能。在阿里,藏族阿妈递给他滚烫的酥油茶;在杭州,茶农教他如何烘干受潮的新茶;在新奥尔良,爵士乐手用冰毛巾包裹小号以防止音准偏移。这些生存智慧,构成了这条纬度线上最动人的故事。

2026年3月,他在摩洛哥梅尔祖卡遭遇了职业生涯中最危险的拍摄——沙尘暴。天地瞬间被染成血橙色,骆驼跪地哀鸣,GPS失灵。贝都因向导将他拽进岩缝,用羊毛毯盖住头脸。当风势稍缓,他们爬出避难所,发现沙丘已移动了数百米。夜幕降临时,他们舔舐沙粒获取水分。黎明时分,沙丘表面呈现出罕见的“流体动力学遗迹”,他用微距镜头记录下了这大自然的奇迹。

旅程的终点在非洲之巅乞力马扎罗。他选择了穿越热带雨林、高原苔原和冰川的“威士忌路线”。在海拔5895米的乌呼鲁峰,他脱下手套拍摄最后一张照片,指尖瞬间失去知觉。但镜头里,赤道雪冠与远方草原的野火共存,成为对“极端”最完美的诠释。下山途中,他遇见马赛族少年,少年告诉他,山顶的雪是神明的呼吸,草原的火是祖先的灵魂,而旅人的脚印是连接二者的纽带。这句话让他泪流满面,原来所有极端体验都指向同一个真理:在自然的宏大叙事里,人类的坚韧与脆弱、征服与臣服、恐惧与敬畏,共同谱写着永恒的乐章。

在格陵兰的浮冰上,因纽特猎人教他如何用海豹油脂修补相机;在亚马孙雨林,土著向导带他收集晨露清洗镜头;在冰岛黑沙滩,渔民妻子递给他温热的黑麦面包。这些片段串联成超越语言的生存智慧。在喜马拉雅南坡,严重高反让他濒临昏迷,夏尔巴人却徒手攀过冰裂缝取回掉落的三脚架,只因为“你的眼睛看过我们没见过的世界,要活着带出去”。如今,回顾这段旅程,他最珍贵的记忆并非那些壮丽的景色,而是绝境中颤抖的快门声,它们教会他:旅行的意义在于每一次濒临极限时,重新发现生命的柔韧与光芒。