近期,小米汽车的首款量产车型SU7 Ultra引发了广泛关注与争议。这款车型自2025年2月面世以来,凭借其“地表最快四门量产车”的定位和高达50多万元的售价,迅速吸引了众多消费者的目光。其中,一个备受瞩目的卖点便是其“挖孔版”碳纤维前舱盖,小米在宣传中强调这一选装件(售价4.2万元)完全复刻了赛道原型车的设计,具备“双风道高效导流+辅助散热”的功能,并指出普通版车型无法通过改装达到同等效果。

然而,随着时间的推移,这一宣传点逐渐成为了车主们争议的焦点。2025年5月15日晚,多位车主代表与小米汽车的高层进行了长达三个多小时的线下谈判。参与谈判的小米方代表包括副总裁李XX及销售交付服务部总经理张X,而车主方则由网络作家“风云XTony”等维权代表领衔。尽管双方均表示会谈增进了了解,但并未能达成任何实质性的解决方案。

车主们坚持认为,小米汽车在碳纤维前舱盖的宣传上存在明显误导,构成了欺诈行为。他们因此要求“退一赔三”,即退还4.2万元的选装费用,并额外赔偿三倍金额,总计12.6万元;或者无损退车。目前,已有超过70位车主加入了维权诉讼群,计划共同起诉小米汽车。

面对车主的维权行动,小米汽车陷入了两难境地。公司虽然承认在宣传上存在问题,未能清晰传达碳纤维前舱盖的实际功能,但坚决拒绝了车主的退订要求。小米高层表示,一旦同意用户退订,将可能对小米汽车的品牌形象造成毁灭性打击。这一表态凸显了小米汽车作为市场新入者的脆弱性,大规模退订不仅意味着巨大的经济损失,更可能引发连锁反应,导致消费者和投资者对品牌的信任崩塌。

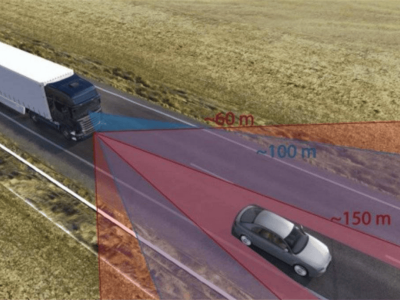

双方谈判陷入僵局的核心在于对“虚假宣传”的认定存在根本分歧。车主们认为小米故意夸大产品功能,利用信息不对称诱导消费者;而小米则坚称,其宣传属于营销话术范畴,碳纤维前舱盖确实具备部分散热和减重功能,只是未达到消费者的预期。一位汽车工程师指出,真正具备功能性的风道需要与车身散热系统形成闭环,并经过风洞实验验证,而小米的碳纤维前舱盖显然未达到这一标准。

随着谈判的破裂,法律诉讼似乎已成定局。车主们已开始积极收集证据,包括官方宣传材料、实测视频、拆解报告等,准备以集体诉讼的形式维护自身权益。而小米汽车则需要在维护商业立场与挽回品牌声誉之间找到平衡点,以避免事态进一步恶化。

车主们在起诉过程中面临着一定的举证难度。根据“谁主张谁举证”的原则,他们需要证明小米的宣传内容、实际产品与宣传不符,以及这种不符对其购买决策产生了决定性影响。目前,车主们已收集了大量证据,特别是那些显示烟雾无法通过风道、纸巾在鼓风机测试中纹丝不动的视频,这些证据具有较强的视觉说服力。

赔偿范围也可能成为双方争议的焦点。车主们可以选择针对碳纤维机盖单独主张“退一赔三”,也可以起诉整体合同欺诈要求退全车款。在司法实践中,针对汽车选装件的独立诉讼已有先例,但赔偿比例通常需要考虑选装件价值占整车比例、欺诈情节严重程度等因素。

这场风波不仅关乎直接涉事双方的利益,更将成为中国新能源汽车消费维权的一个标志性案例。它迫使企业反思如何在激烈竞争的环境下平衡营销吸引力与技术真实性,并提醒消费者需要更加理性地看待车企宣传,特别是那些专业术语繁多的性能描述。对于小米汽车而言,这场法律纠纷的代价可能远超经济赔偿,而是难以估量的品牌信誉损失。