近期,新造车领域的热闹景象引发了广泛关注。其中,“车规级”这一术语被频繁提及,却似乎成了一种文字游戏。一些企业为了降低成本,在关乎安全的关键芯片上采用了消费级芯片,而对于一些与安全无直接关联的汽车周边设备,却大肆宣扬其所谓的“车规级”标准,而这些标准实则难以找到明确的界定。

早先,一家美国车企为了追求性能,急于将手机芯片应用于汽车上,结果却埋下了安全隐患。2020年,美国国家高速交通安全局发布的调查报告显示,采用Tegra3芯片的车型存在重大安全隐患,可能导致后视摄像头、除雾功能等失效。这一事件促使该车企不得不自主研发符合汽车行业要求的车机芯片。

在国内,类似的情况也有所显现。一些车主在视频平台上分享了他们的车机出现卡顿甚至死机的情况,而这些车辆正是采用了手机芯片作为车机芯片。尽管这些问题显而易见,但由于汽车企业的强势地位,相关讨论并未深入展开。

业界人士指出,汽车企业之所以选择将手机芯片应用于汽车上,主要是因为当前车机芯片价格高昂且性能不足。随着汽车功能的日益丰富,空调、转向灯、轮胎胎压控制、互联网、影音娱乐等功能都被集成到了车机上,这对车机芯片的性能提出了更高的要求。然而,现有的车规级车机芯片性能较弱,无法满足这些需求,因此汽车企业不得不转向手机芯片。

然而,这种做法也带来了新的问题。车机功能的复杂化导致可靠性下降,车机卡顿现象严重,使用过程也变得复杂繁琐。这些问题不仅影响了用户体验,还增加了汽车行驶过程中的安全风险。有车主反映,使用实体按键控制空调只需几秒钟,而使用中控屏操作则需要数十秒,这很容易分散驾驶员的注意力,从而增加事故发生的概率。鉴于此,一些车企已经开始重新采用实体按键。

事实上,解决车机芯片性能不足的问题并非无解。除了重新采用实体按键外,还可以通过优化软件设计来提升车机的运行效率。就像多年前的手机芯片性能远不如现在的高端芯片,但得益于软件设计的优化,手机依然能够流畅运行。如今,汽车企业同样可以在软件设计上下功夫,以提升车机的性能。

近期,某车企的一系列举动更是将这一话题推向了风口浪尖。该车企在事关安全的车机芯片上采用了消费级/手机芯片,却在一些无关紧要的配件上宣扬所谓的“车规级”标准。而这些配件实际上并没有明确的车规级标准,这不禁让人质疑其宣传的真实性。

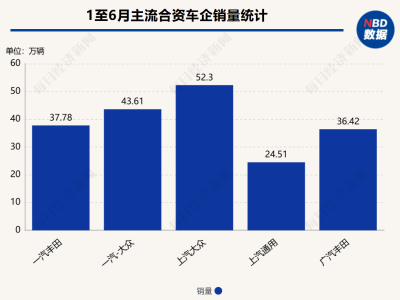

这种营销手段似乎已成为一些车企的惯用伎俩。然而,在国内汽车市场,新造车品牌并未真正站稳脚跟,尚未进入销量前十名。与此同时,消费者对这种营销创新表示厌恶,转而选择外资品牌汽车。大众、丰田、奥迪等外资品牌的销量因此大幅增长。这不禁让人反思,车企是否应该更加注重产品质量和用户体验,而不是过分依赖营销手段。