在人类探索生命奥秘的征途中,衰老这一自然现象始终笼罩着一层神秘的面纱。长久以来,科学家们试图解答:人体的各个器官是否遵循着同样的衰老节奏?是否存在一个能够调控整个衰老进程的“总指挥”?尽管科技日新月异,这些核心问题依旧等待破解。

近日,来自中国科学院动物研究所、国家生物信息中心及四川大学华西医院等多个机构的科研团队,在国际权威学术期刊《细胞》上发表了一项开创性研究。他们绘制了一幅涵盖人类50年生命周期的“人体衰老蛋白质图谱”,为深入理解衰老机制提供了前所未有的视角。

如果把人体比作一台精密的机械装置,那么蛋白质无疑是这台机器中最关键的零部件。蛋白质的稳定状态,是维持生命活力的基石。中国科学家绘制的这幅图谱,将抗衰老的研究从笼统的整体层面推进到了精确的分子与器官层面。

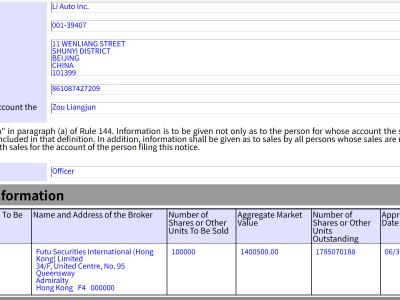

研究团队利用超高灵敏度的质谱技术和先进的人工智能算法,深入分析了从年轻到老年的个体中,涉及心脏、血管、肝脏、胰腺、免疫组织等13种关键组织和七大生理系统的蛋白质动态变化。这一研究相当于为人体蛋白质的变迁绘制了一部详尽的历史记录。

在这项研究中,中国团队在探寻“衰老扩散”的核心机制上取得了三大突破。首先,他们绘制了一张“衰老时间表”,揭示了人体器官衰老并非同步进行,而是有着明确的先后顺序。例如,30岁左右时,血管和肾上腺就开始偏离年轻状态,成为衰老的“先行者”。45至55岁被确定为衰老进程的“加速期”,这一时期绝大多数器官的蛋白质组经历剧烈变化,标志着多器官系统性衰老的加速。

其次,研究揭示了“衰老风暴”的奥秘。图谱清晰地显示,衰老的一个重要特征是蛋白质稳态网络的系统性崩溃。最后,研究团队锁定了“衰老总开关”。他们首次证实,血管系统是驱动全身多器官衰老的“核心驱动力”,衰老的血管组织会分泌大量促衰老因子,这些因子如同“衰老信号”,进入血液循环后,不仅能加速血管自身的衰老,还能远程影响其他器官的衰老进程。

这一发现不仅揭示了衰老的系统性本质,还为抗衰老研究开辟了新的路径。基于图谱构建的器官特异性“蛋白质组衰老时钟”,使得科学家们能够通过微量血液无创地评估个体各器官的“生物学年龄”及其衰老速度。研究还筛选出了关键干预靶点群,并明确了45至55岁这一关键干预窗口期,为开发靶向阻断衰老信号扩散、修复蛋白质稳态的精准抗衰老策略提供了方向。

四川大学华西医院的杨家印教授表示,这项研究成果标志着人类在理解自身生命规律、主动干预衰老进程的道路上取得了重要进展。中国科学院动物研究所的曲静研究员则透露,下一步他们将深入挖掘驱动衰老的因子,推进无创衰老标志物检测与器官时钟的临床应用,旨在精准重塑蛋白质稳态网络,延长人类的健康寿命。