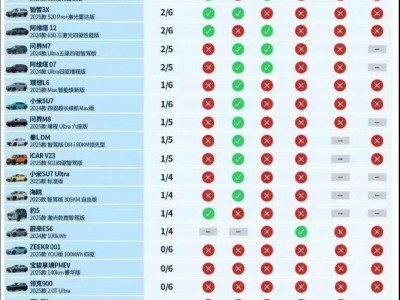

近日,一场由懂车帝发起的“36车智驾大测试”在汽车行业内外引起了广泛关注。测试从周三中午开始推送,历经两天后,特斯拉CEO马斯克本人注意到了这场测试,并在社交媒体上发表评论,指出特斯拉在没有使用中国本地训练数据的情况下,仍在中国取得了最高成绩,这一言论再次点燃了关于中国车企智驾能力的讨论。

测试中,懂车帝设置了多个复杂场景,包括消失的前车、高速临时施工、施工路遇卡车、高速事故车、高速入口野蛮加塞以及横穿的动物等边缘案例,这些场景虽然不常见,但在现实中确实有可能遇到。测试视频发布后,不少网友化身侦探,一帧一帧分析视频细节,探讨各车企智驾系统的表现。

然而,在深入探讨细节之前,我们有必要了解测试的整体情况和背景。懂车帝此次测试的场景设计颇具挑战性,旨在全面检验智驾系统在极端情况下的应对能力。尽管有网友质疑测试中的“控制变量”不够精准,但考虑到车辆测试的复杂性和高昂成本,懂车帝能做到这一水平已实属不易。

测试中,特斯拉的表现尤为抢眼,马斯克自豪地指出,特斯拉的智驾能力并未依赖中国本地数据训练。这引发了关于中美道路差异和智驾系统适应性的讨论。事实上,中美道路基建和交通规则的差异确实对智驾系统的开发提出了不同要求。中国道路基建的复杂性和交通参与者的多样性,使得中国车企在智驾系统开发中更加注重博弈能力的构建。

然而,这种注重博弈能力的智驾系统,在懂车帝此次相对极限的测试场景中,却暴露出了“过于激进”的短板。相比之下,特斯拉基于美国相对简单道路情况开发的智驾系统,在高速等“反应时间优先”的场景中,反而表现出了更优的性能。

值得注意的是,懂车帝此次测试并非只针对高速场景,还包括了9个城市场景。这些场景同样具有挑战性,如大转盘内的汇出、过马路的小学生、故障车的躲避等。在城区场景下,国产智驾系统的表现有了大幅提升,多款车型能够顺利通过大部分测试项目。

关于懂车帝此次测试的动机和背景,有观点认为这并非一次简单的行业测评,而是一次国家级别的安全警示教育活动。近年来,随着智驾技术的快速发展,消费者对智驾系统的信任度不断提升,但同时也暴露出了一系列安全问题。官方此次通过懂车帝的测试,旨在集中破除消费者心目中的“盲目信任”,明确智驾技术的边界和责任归属。

公安部、科技部等官方机构在同一天发布的相关内容,也进一步印证了这一观点。公安部强调要加强车企管理,明确智驾系统的功能边界和安全响应措施;科技部则发布了驾驶自动化技术研发伦理指引,旨在规范驾驶自动化技术的研发和应用。这些举措都表明,官方正在加强对智驾技术的监管和规范。

此次测试不仅引发了关于智驾技术的广泛讨论,也促使消费者更加理性地看待智驾系统的能力和局限性。在未来,随着技术的不断进步和法规的日益完善,我们有理由相信智驾技术将为我们的出行带来更加便捷和安全的体验。