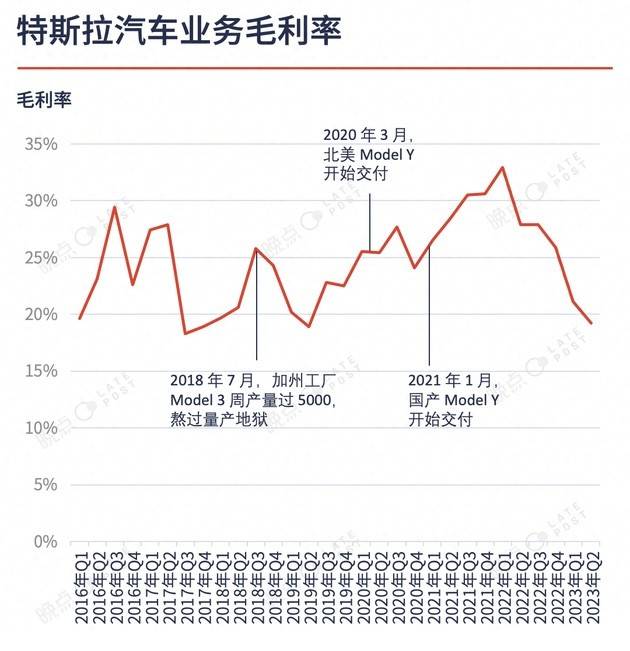

近年来,特斯拉创始人马斯克的造车热情似乎有所减退,这一变化在业内引发了广泛讨论。特斯拉在转型科技公司的道路上,Model Y车型无疑扮演了至关重要的角色。数据显示,2023年Model Y全球销量达到了惊人的122万辆,即便在2024年也保持了118.5万辆的高水准。进入2025年,仅上半年,Model Y在中国市场的销量就突破了17万辆,稳居SUV销量榜首,这一成绩无疑为特斯拉的转型之路奠定了坚实基础。

Model Y的成功,让马斯克有了更多精力投入到其他创新项目中,特斯拉也借此机会推出了一系列基于Model Y的“新车”,如六座版Model Y L以及即将面世的平价新版Model Y。然而,在全球科技圈,造车热潮逐渐降温,苹果宣布取消自动驾驶电动汽车项目,多家地产背景的车企也未能实现量产,造车新势力面临严峻考验。

与此同时,中国车企却展现出了强劲的新车推出速度。据外媒统计,2024年全球新车上市数量中,中国车企占据了近半壁江山,达到了79款。2025年4月,中国新车迭代数量更是达到了近五年来的最高峰,共计167款。然而,新车数量的激增并未带来预期的市场反响,多数新车销量惨淡,难以收回研发成本。

面对这一现状,全球车企开始反思,纷纷寻求属于自己的“Model Y”。长安汽车、阿维塔等国内车企纷纷制定了庞大的新车推出计划,试图在激烈的市场竞争中占据一席之地。然而,车海战术真的有效吗?数据显示,2022年至2023年间发布的新能源车型中,超过80%的月销量未能突破5000辆,40%的车型月销量甚至不足1000辆。

经典车型的价值再次被凸显。特斯拉Model Y和比亚迪秦PLUS作为全球新能源车企的经典代表,月销量稳定在3万至4万辆左右,为车企带来了可观的销量和利润。经典车型不仅能够创造规模效应,提升品牌知名度,还能成为车企的“现金奶牛”,持续创造价值。

然而,在AI时代,造车的思维方式真的发生了改变吗?曾经,“硬件至上”的理念主导了新能源汽车市场的竞争,但如今,“软件”和“AI”成为了新的热点。蔚来汽车李斌提出了智能汽车新三大件的概念,包括智驾芯片、全域操作系统和智能底盘。AI大模型推动了汽车的变革,让汽车从移动家电变成了“超级智能体”。

但同质化问题依旧存在。随着AI技术的广泛应用,汽车产品在设计、控制逻辑、人机交互等方面呈现出高度趋同的趋势。算力已成为智能电动汽车销售中的常见话术,价格战也愈演愈烈。越来越多的车企追求高阶智驾平权,免费智驾软件成为新的竞争手段,这对一次性买断、订阅制的收费模式构成了巨大冲击。

尽管硬件成本不断下降,但算法优化、数据标注等隐性成本却日益攀升。比亚迪、蔚来、小米等头部车企在智能驾驶领域的研发投入巨大,造车依然是一个烧钱的行业。在2025年,尽管造车热情有所减退,但仍有新企业涌入造车圈,如货拉拉等,它们造车的目的或许并非单纯为了生产交通工具,而是为了优化自身业务体系、构建数据入口、垄断生态场景。

汽车制造业的产能利用率也在下降,政策对于造车门槛的收紧趋势明显。小米或许将是最后一个通过特批获得造车资质的企业,未来新玩家将面临更高的研发、专利和生产标准。在市场份额高度集中的情况下,新进入者只能在剩余的有限空间中争夺生存机会。

货拉拉等企业的造车行为,更多地体现了它们对于优化自身物流体系、拓展业务边界的渴望。造车已成为构建数据入口、垄断生态场景、收割服务收益的商业载体,而非单纯的交通工具生产。