北极圈内,一座名为斯卡莱尔夫的村落因一条河流而备受关注——这里正是濒危野生大西洋鲑的重要产卵地。然而,近年来,外来物种太平洋粉鲑的入侵让这片水域的生态平衡岌岌可危。粉鲑不仅抢占大西洋鲑的繁殖空间,其大量死亡后腐烂的尸体更污染河流,传播病菌,严重威胁着本地鲑鱼种群的生存。面对这一挑战,中国科技企业华为与挪威本地科研团队携手,将人工智能技术引入生态保护领域,为野生大西洋鲑开辟了一条“生命通道”。

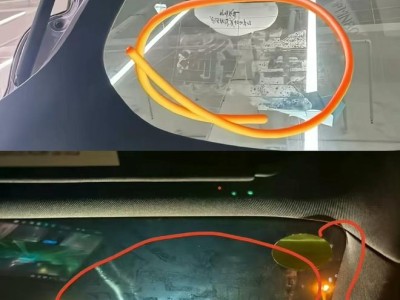

四年前,华为挪威团队开始寻找生态保护的技术合作伙伴。经过多方调研,他们与挪威顶尖AI研究机构Simula、渔业技术企业Troll Systems达成合作,共同研发了一套基于AI的鱼类识别与分流系统。这套系统的核心在于通过水下摄像头实时捕捉鱼群影像,再由AI算法在毫秒内完成鱼类种类识别,准确率高达99.997%。系统会根据识别结果自动控制分流设备:野生大西洋鲑被顺利放行,继续洄游产卵;而入侵的粉鲑则被引导至拦截区,等待集中处理。

项目的成功离不开本地社区的支持。挪威渔业协会提供了包括大西洋鲑、北极红点鲑和粉鲑在内的数万张鱼类图像,用于训练AI模型。这些数据让算法能够精准区分不同物种,甚至识别出体型、颜色相似的鱼类。科研机构的算法优化、渔业企业的设备研发、社区的数据支持,三方合力构建了一个高效的生态保护网络。

在斯卡莱尔夫河,这套系统已初见成效。每年6月至9月的鲑鱼洄游季,AI系统成为守护河流的“电子哨兵”。据统计,仅今年夏季,系统就拦截了超过4000条粉鲑,大幅缓解了其对大西洋鲑的威胁。当地护管员布罗尔·邦德对此深有感触。他在这里工作了7年,亲历了从人工捕捞到智能分流的转变。“以前,志愿者们要穿着潜水服潜入冰冷的河水中,用肉眼识别粉鲑,再一条条抓起来。”邦德回忆道,“现在,AI系统让鱼群几乎不受干扰地完成洄游,我们的工作从‘抓鱼’变成了‘维护系统’,效率大大提高。”

技术的引入不仅改变了保护方式,更让社区参与变得可持续。志愿者们不再需要长时间浸泡在河水中,而是转向系统监控、数据记录等任务。这种转变让更多人愿意加入生态保护队伍,也减轻了长期人力投入的压力。邦德感慨:“科技让保护工作变得更轻松,也更有意义。”

目前,该项目已进入成熟阶段,并获得挪威环境部的资金支持。科研团队计划在2027年粉鲑大规模洄游期前,将系统推广至挪威更多河流。AI的应用场景也在不断拓展。华为挪威首席技术官韦加尔德·申纳透露,系统正在训练识别逃逸的养殖鲑鱼,未来还可应用于鸟类监测、森林保护等更多环保领域。“AI的潜力取决于人类的想象力,”申纳说,“它不仅能保护鲑鱼,还能为全球生态保护提供新的解决方案。”

这一项目是华为“Tech4All数字包容”全球倡议的一部分。该倡议旨在通过技术手段解决环境、教育、健康和发展等领域的挑战,计划在全球推动近百个类似项目。在斯卡莱尔夫河畔,极昼与极光交替上演,河水下,鲑鱼奋力跃起,完成生命的轮回。科技与自然的融合,让这片遥远的北极圈水域焕发出新的生机。