地铁早高峰的广告灯箱里,六根手指的数字人正机械地比出点赞手势,油污斑驳的外卖作坊照片被AI包装成百年老店门头,KTV屏幕上的AI评委用算法给五音不全的打工人打分——当AI技术以"降本增效"之名渗透进生活的每个角落,一场关于真实与虚假的认知战争正在打响。

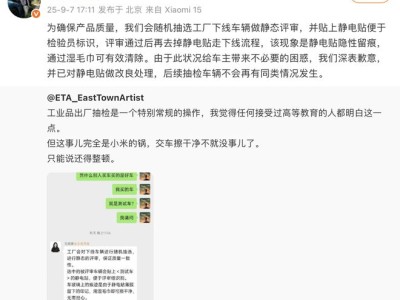

良品铺子"花生上树"的宣传海报引发的群嘲尚未平息,外卖平台又爆出大量AI生成的虚假门头照。某麻辣烫商家使用AI生成的明亮餐厅图片,实际却是居民楼内无证经营的黑作坊;网红蛋糕店展示的"双龙戏珠"造型,被AI渲染得美轮美奂,现实中却连基础裱花都难以完成。这些案例暴露出AI技术在商业应用中的致命缺陷——当算法可以随意篡改物理规律时,消费者对品牌的信任正在加速崩塌。

时尚产业成为AI虚假宣传的重灾区。某淘宝店铺的"AI国风毛衣裙"被消费者吐槽"穿上像辛者库苦役",其宣传图中的飘逸裙摆在实物中变成硬质塑料布;H&M为真人模特创建的数字分身,虽然节省了摄影师、化妆师等成本,却因面部表情僵硬被戏称为"电子蜡像馆";李维斯宣称的多元包容数字模特,实际生成的虚拟形象仍难摆脱算法对特定审美的偏好。更讽刺的是,当品牌方沉浸在技术革新带来的成本下降时,消费者退货率却因货不对板飙升37%。

公共空间的AI广告正在制造集体认知混乱。地铁站里,青春洋溢的数字人脸上褶子如奶油般融化;春运海报中,众多乘客的肢体存在明显畸形;KTV的AI评委系统,将《张三的歌》强行关联到法外狂徒形象,甚至用算法给消费者唱功打分,引发"五音不全歧视"争议。某连锁KTV的AI评分系统上线后,顾客投诉量激增42%,十位"每日歌王"背走的Coach包,抵不过成千上万消费者被算法羞辱的愤怒。

这场技术狂欢背后,是品牌方与消费者的认知错位。秒针营销研究院数据显示,43%的广告主认为AI能提升营销效率,但68%的消费者表示AI广告会降低购买意愿。肯德基将AI错误生成的多指手势包装成"美味到算法失控"的营销案例,虽然获得国际广告奖,却在社交媒体引发"生理不适"的集体吐槽。当品牌方把算法错误当作创意卖点时,消费者看到的却是技术失控带来的恐惧。

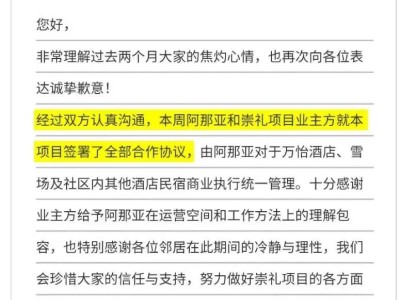

在服装设计师柴海旻看来,AI工具的效率取决于使用者的专业素养。"提示词写作、参数调整这些看似技术的工作,实则需要深厚的行业积累。"跨媒体艺术家Ellie Pritts的实践印证了这一点——她将街头采集的真实圣诞故事转化为AI艺术,每个作品都标注着创作者、摄影师、AI工程师的分工,这种"人机协作"模式反而获得艺术界认可。与之形成对比的是,某画手因手绘作品中出现左手画成右手的"人类错误",被网友误判为AI生成而遭受网络暴力。

监管利剑终于落下。9月1日实施的《人工智能生成合成内容标识办法》明确要求,AI生成内容必须添加显式或隐式标识。DeepSeek平台随即启用强制标识机制,禁止用户篡改或删除标识。这项政策背后,是消费者对"技术黑箱"的深度焦虑——当AI可以随意生成虚假图像时,唯有强制标识能重建数字世界的信任基石。毕竟,真正需要警惕的不是算法本身,而是用技术粉饰虚假的商业逻辑。