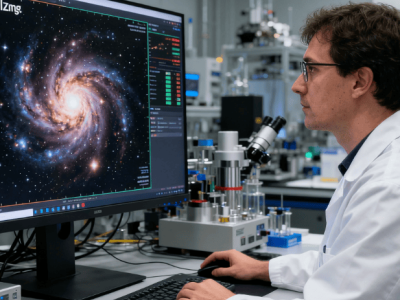

近日,天文学界迎来一则震撼消息:科学家通过斯隆数字巡天计划,在武仙座与北冕座方向的遥远宇宙中,发现了一个跨度达100亿光年的巨型结构。这一发现犹如投入平静湖面的巨石,瞬间在宇宙学领域激起千层浪,甚至可能颠覆现有的宇宙认知框架。

斯隆数字巡天计划自启动以来,始终致力于构建宇宙的三维“地图”,其观测范围覆盖了数以亿计的星系与类星体。此次发现的巨型结构,正是该计划长期监测的成果之一。根据现有理论,宇宙在大尺度上应呈现质能的均匀分布,但这一百亿光年的庞然大物却像一记重拳,直击现代宇宙学的核心假设——它暗示着宇宙大爆炸后,可能存在某种未知机制,导致质量与能量在特定区域异常聚集。

目前,科学家对这一巨型结构的物质组成尚未发现异常,但其形成机制仍笼罩在迷雾中。有人将其比作拼图游戏中的“异形块”——它既不符合现有模型的预测,也难以被归入已知的宇宙结构类别。这种不确定性,恰恰凸显了人类对宇宙认知的局限。

事实上,宇宙中早已存在其他大尺度结构的观测记录。1989年,天文学家发现了长约5亿光年、宽约3亿光年的“CfA2巨壁”;2003年,跨度达15亿光年的“斯隆巨壁”现身;2016年,由830个独立星系组成的“BOSS巨壁”更是将跨度推至10亿光年。然而,这些结构在百亿光年的“巨无霸”面前,瞬间显得微不足道。

这些发现对宇宙学标准模型构成了严峻挑战。根据该模型,宇宙膨胀初期的物质密度扰动,在引力作用下逐渐形成恒星与星系,最终演化为当前的大尺度结构。但问题在于,宇宙的年龄有限,理论上难以形成直径超过12亿光年的物体。百亿光年结构的出现,无疑是对这一理论边界的直接叩问。

当然,也有科学家对这类发现保持谨慎。他们指出,人类大脑倾向于从随机分布中寻找模式,就像从云层中“看出”动物形状一样。例如,2021年关于“巨弧”的研究中,科学家通过统计测试证实其置信度高达99.9997%,才认定其为真实的超星系团链条。而此次百亿光年结构,仍需更多观测与验证,才能排除偶然排列的可能性。

尽管争议犹存,但这一发现无疑为宇宙学注入了新的活力。它像一扇半掩的门,背后可能隐藏着改写教科书的关键线索。从物质聚集的未知机制,到宇宙大尺度结构的形成极限,每一个问题都指向人类认知的边界。或许,我们正站在宇宙学革命的门槛上,而这一切的起点,不过是一个百亿光年外的“异常信号”。