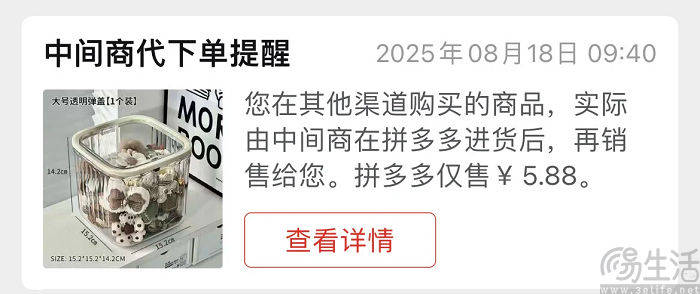

所谓“中间商”,本质上是无货源店铺的运营模式。这类商家不在平台囤积实物商品,而是通过复制其他店铺的商品信息,在用户下单后再从货源平台采购,利用信息差赚取差价。尽管这种模式为拼多多带来了部分交易量,但其潜在风险正逐渐显现。

从供应链角度看,健康分销体系通过优化资源配置降低履约成本,而无货源模式仅增加中间加价环节,未对供应链产生实质性改善。更关键的是,站外无货源商家不受平台规则约束,在选品时往往以价格为导向,可能引发低价竞争,甚至导致“劣币驱逐良币”的市场乱象。

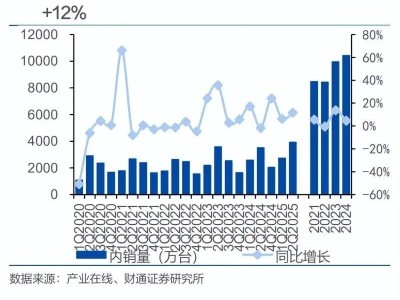

用户行为数据的变化印证了这一趋势。第三方机构QuestMobile数据显示,2025年第一季度拼多多用户日均使用时长同比下降12%,而抖音电商用户时长同比增长28%。与此同时,淘宝、京东等平台通过即时零售业务提升用户粘性,例如淘宝闪购在2026财年第二季度拉动阿里中国电商集团月度活跃用户和日订单量创新高。相比之下,受限于运力等因素,拼多多在即时零售领域的布局仍显滞后。

用户数据价值流失是另一重隐患。电商平台的核心资产不仅包括交易数据,更涵盖浏览、点击等行为数据。无货源模式导致用户需求被“提纯”,平台难以获取完整的用户行为链,进而影响精准营销和产品优化。

对于消费者而言,无货源模式带来的风险更为直接。除了支付更高价格外,货不对板、售后缺失、信息泄露等问题频发。某电商平台用户李女士表示,她曾在某店铺购买电子产品,收货后发现包装破损且无保修卡,联系卖家时才发现对方仅是转售平台的中介。

事实上,主流电商平台早已开展无货源店铺治理。抖音自2023年起明确禁止无货源经营,根据违规程度划分“情节一般”“情节严重”“情节特别严重”三级,并采取预警、罚单等措施。淘宝、京东等平台也通过技术手段识别异常订单,限制无货源商家的流量获取。

然而,治理效果仍存争议。部分无货源商家通过跨平台操作规避监管,例如在A平台接单、B平台采购、C平台发货,形成复杂的灰色产业链。这既考验平台的技术识别能力,也凸显了跨平台协同治理的必要性。

业内人士指出,电商平台需从“流量思维”转向“价值思维”,通过优化供应链、提升服务体验增强用户粘性。对于拼多多而言,如何在治理无货源模式的同时,平衡商家生态与用户体验,将成为其突破增长瓶颈的关键。