近年来,国内新能源汽车市场呈现出爆发式增长态势,纯电车型凭借超充技术与电池技术的持续革新,性能表现愈发强劲。然而,充电问题始终是制约新能源汽车用户体验的关键因素。即便车桩匹配达到理想状态,在长途出行场景下,电动车的补能效率仍难以与燃油车加油相提并论,这成为整个行业亟待突破的瓶颈。

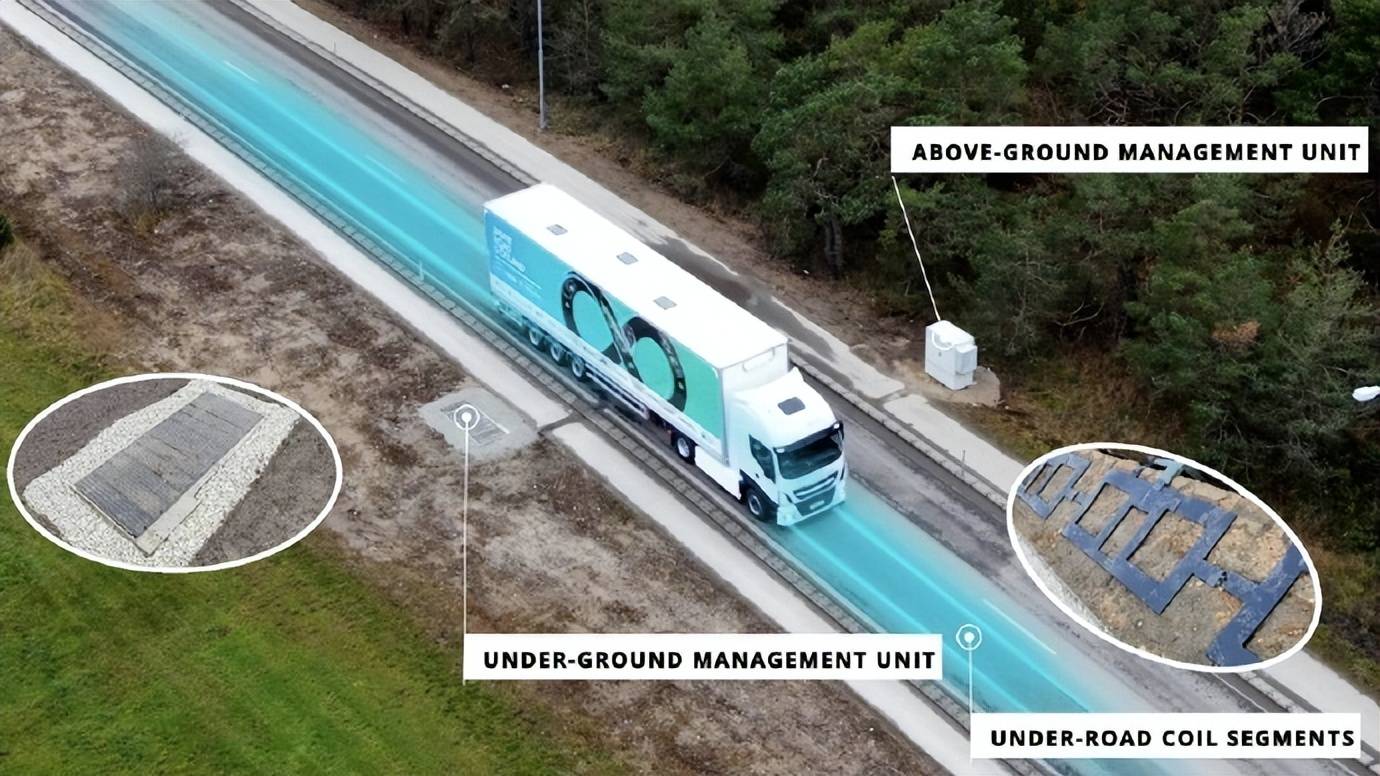

法国近期公布了一项雄心勃勃的计划:到2035年欧盟燃油车禁售令生效时,将在国内构建总长约9000公里的"电动高速公路"网络。考虑到法国现有高速公路总里程不足1.2万公里,该计划几乎覆盖了所有主干线及重要支线,其规模与胆识令人瞩目。这项被命名为"动态无线充电走廊"的工程,旨在通过在路面嵌入感应线圈,实现车辆在行驶过程中持续补能。

技术参数显示,该系统支持车辆以120公里/小时的速度行驶时进行无线充电,充电效率可达传统快充的80%。但这项创新面临的首要挑战是天文数字般的建设成本。据测算,每公里改造费用相当于传统高速公路的5-8倍,涉及路面翻新、感应设备铺设、智能电网改造等多个环节。有分析指出,受限于法国特有的行政审批流程与建设效率,到2035年实际完成里程可能不足计划的十分之一。

事实上,移动无线充电技术的构想早已存在。三年前,中国杭甬高速就曾传出将部署时速1000公里级移动充电系统的消息,宣称可实现车辆在高速行驶中以常规快充80%的功率持续补能。但时至今日,这项技术仍未实现商业化应用。业内专家指出,技术可靠性、电磁辐射控制、多车并行充电等关键问题尚未完全解决。

从应用前景看,这项技术若能成熟,将彻底改变长途出行方式。特别是在中国这样高速公路总里程达18万公里、节假日出行需求旺盛的市场,配备无线充电功能的电动车可实现"不停车补能"。配合高级驾驶辅助系统,驾驶体验将接近高铁的便捷性。但技术专家同时提醒,当前无线充电效率仍存在20%-30%的能量损耗,大规模应用还需突破材料科学与电磁兼容技术的双重壁垒。

关于法国能否通过这项技术实现"弯道超车"的讨论,多数观点认为难度极大。中国新能源汽车产业已形成完整产业链,2024年出口量突破300万辆,市场渗透率达45%。即便法国成功建成部分电动高速公路,中国车企也可通过技术合作或自主研发快速跟进。更关键的是,中国在智能网联、电池回收等领域的布局,已构建起远超充电设施的技术护城河。