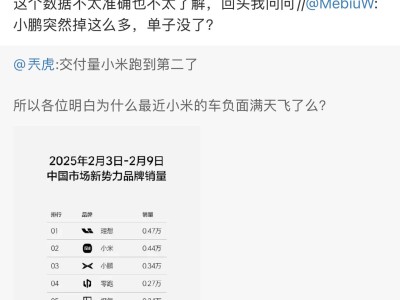

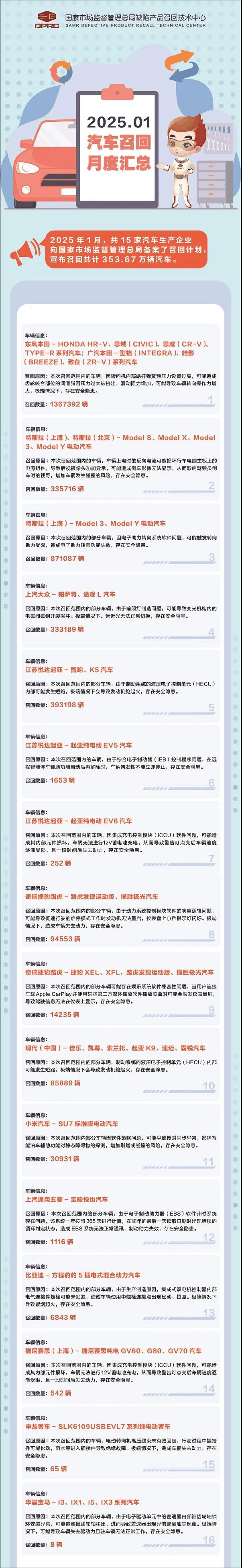

近期,国内汽车市场迎来了一波车型召回高潮,多家知名车企纷纷在国家市场监督管理总局备案了召回计划。现代汽车、奇瑞捷豹路虎、上汽通用五菱、东风本田、广汽本田、华晨宝马、特斯拉、比亚迪以及小米汽车等十余家企业均牵涉其中,而此次召回的主要车型为新能源车型。

面对如此大规模的车型召回,公众的反应各异。一方面,车企主动发现并改正问题,展现出了负责任的态度,这在一定程度上得到了市场的认可。随着汽车召回机制的日益完善,此举不仅有助于行业的健康发展,也为消费者的权益提供了更坚实的保障。

然而,另一方面,频繁的车型召回也引发了消费者对汽车质量的担忧。有观点认为,车企将“召回”作为质量不过关的“挡箭牌”,让消费者花费高昂的价格购买回去的产品,实质上成为了车企的“测试品”。这种将消费者置于“众测、众包”的角色中,不仅损害了消费者的利益,也对品牌的长期发展构成了潜在威胁。

值得注意的是,汽车作为一个由数万个零部件组成的复杂系统,在智电时代背景下,其智能电子配置的增加无疑增加了出现故障的风险。因此,车型召回在一定程度上是难以避免的。关键在于,车企应如何对待召回事件,以及如何在汽车交付前发现并解决潜在问题。

扁鹊有云:“上医治未病”,这一理念同样适用于汽车制造行业。对于车企而言,与其在问题出现后进行召回,不如在汽车交付前加强质量检测,发现并解决潜在隐患。这样不仅能够避免消费者因车辆故障而遭受损失,还能提升品牌形象,赢得消费者的信任和支持。

在这一背景下,车企应更加注重产品质量和用户体验,将消费者的利益放在首位。只有这样,才能在激烈的市场竞争中立于不败之地,实现可持续发展。

总之,车型召回作为汽车市场的一种常见现象,其背后反映出的不仅是车企的产品质量问题,更是车企对待消费者态度的体现。车企应以此为契机,加强质量管控,提升产品竞争力,为消费者提供更加安全、可靠的汽车产品。