科学家们在探索人类衰老的奥秘上取得了突破性进展。长久以来,人们一直好奇身体的各个器官是否同步衰老,以及是否存在控制衰老过程的“主开关”。如今,这些谜题正逐步被揭开。

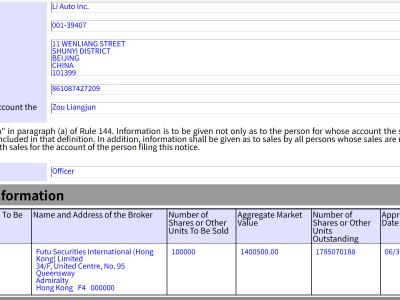

近日,中国科学院动物研究所、国家生物信息中心以及四川大学华西医院等多个研究机构的科学家们,在国际顶级期刊《细胞》上发表了一项重要研究。他们共同绘制出了一张跨越50年人类生命周期的“人体衰老蛋白质图谱”,为人类理解衰老机制提供了全新的视角。

如果把人体比作一台精密的机器,那么蛋白质就是这台机器的核心组件和指令执行者。蛋白质的稳定状态是维持生命活力的基础。中国科学家们通过这张图谱,将抗衰老的研究从笼统的整体认识推向了精准的分子与器官层面。

研究团队结合了超高灵敏度的质谱技术和先进的人工智能算法,对从年轻到老年的多个年龄段的人类个体进行了深入分析。他们涵盖了心脏、血管、肝脏、胰腺、免疫组织等13种关键组织和七大生理系统,详细记录了这些组织和系统中蛋白质的动态变化。

“我们就像是在为衰老的蛋白质画肖像,这相当于详细记录了一部人体蛋白质变化的历史。”中国科学院动物研究所的刘光慧研究员表示。这张图谱展示了不同器官中成千上万种蛋白质随着年龄增长的数量波动,以及它们之间相互作用网络的演变,全景式地描绘了人体系统性衰老的轨迹。

在研究过程中,中国团队取得了三大重要突破。首先,他们绘制出了“衰老时间表”。发现人体器官的衰老并不是同步进行的,而是有着清晰的顺序。例如,30岁左右时,血管和肾上腺就已经开始偏离年轻时的稳定状态,成为衰老的“先行者”。而45至55岁则被确定为衰老进程的“高峰期”,在这一阶段,绝大多数器官的蛋白质组都会经历剧烈变化。

其次,研究揭示了“衰老风暴”的秘密。图谱清晰地显示出,衰老的一个重要特征是蛋白质稳态网络的系统性崩溃。最后,科学家们锁定了“衰老的总开关”。他们首次证实,血管系统是驱动全身多器官衰老的“核心”,衰老的血管组织会分泌大量促进衰老的因子。

国家生物信息中心的张维绮研究员介绍,团队通过一系列的体外细胞和动物模型实验,确认了如GAS6、GPNMB等关键的促衰因子。这些因子就像“衰老的信号弹”,进入血液循环后,不仅能诱导血管自身的细胞衰老,还能加速其他器官的衰老进程。

这项研究不仅深刻揭示了衰老的系统性本质,还为衰老的干预提供了新的路径。基于图谱构建的器官特异性“蛋白质组衰老时钟”,使得科学家们能够通过微量的血液无创地评估个体各器官的“生物学年龄”及其衰老速度。研究还筛选出了关键的干预靶点群,并明确了45至55岁这一关键的干预时期。

四川大学华西医院的杨家印教授表示,这项成果的发布标志着人类在理解自身生命规律、主动干预衰老进程上迈出了重要的一步。中国科学院动物研究所的曲静研究员则透露,下一步他们将深入挖掘驱动衰老的因子,推进无创衰老标志物检测与器官时钟的临床应用,目标是精准重塑蛋白质稳态网络,延长人类的健康寿命。

科学家们的工作不仅让我们对衰老有了更深入的理解,也为未来的抗衰老研究奠定了坚实的基础。随着研究的深入,我们或许能够找到更多延缓衰老、保持健康的方法。