近期,一种名为“交通安全统筹”的机制在车主群体中引发了广泛关注。这一原本仅限于运输企业内部互助的机制,近期却被部分机构或个人包装成商业保险进行销售,不少车主因此陷入了陷阱。

交通安全统筹,本质上是由交通运输企业发起,旨在提高运输企业抗风险能力的一种非经营性行业互助行为。企业成员缴纳一定费用,当发生交通事故时,可从这笔费用中获得赔偿。然而,随着新能源车投保难题和部分货运、客运车辆保费上涨、拒保频发,交通安全统筹开始披上车险的外衣,在市场上混淆视听。

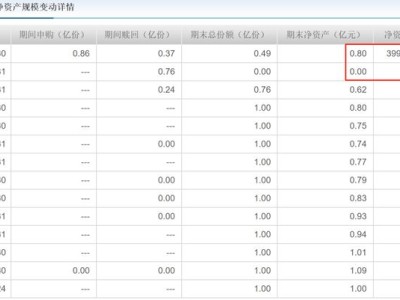

值得注意的是,交通安全统筹并非法律意义上的保险。这类业务的经营者并非持牌保险机构,相关业务缺乏严格的监管约束,存在资金链断裂、爆雷跑路等风险。一旦发生交通事故,车主可能面临无法获得或无法足额获得赔偿的困境。

盘古智库高级研究员余丰慧指出,交通安全统筹与商业车险存在本质区别。商业车险是由经过监管机构批准的保险公司提供的标准化保险服务,具有法律保障和明确的责任赔偿范围。而交通安全统筹则是由行业协会、企业联盟等非保险实体组织的内部互助安排,缺乏法律保障。

中国消费者协会发布的投诉情况分析显示,不少消费者反映被部分汽车服务公司冒充保险公司销售统筹保险。这些公司不仅冒充知名保险公司,还包装成正规商业保险,导致消费者付款后发现保单并非由正规保险公司出具。消费者还面临售后理赔难、退保难等问题。

为了遏制市场乱象,维护消费者合法权益,监管部门开始出手整治。交通运输部、公安部、市场监管总局、金融监管总局、中华全国总工会五部门联合下发通知,明确不得将机动车统筹、机动车安全互助、交通安全统筹等宣传为保险。同时,要求各金融监管局规范治理保险中介市场,严厉打击销售误导等违规行为。

中国保险行业协会也发布了风险提示,强调以“XX机动车统筹”“XX机动车安全互助”“交通安全统筹”为名,与不属于运输企业内部的普通车主、社会大众签订的安全统筹业务合同的行为均不合规。提醒广大车主提高风险管理意识,向合法经营车险业务的保险机构投保。

面对这一市场乱象,保险公司也应积极应对。一方面,加强公众教育,普及保险知识,帮助消费者识别正规保险产品。另一方面,积极与监管机构合作,举报非法经营行为,协助打击伪装成保险的骗局。同时,保险公司还可以通过创新产品和服务,提高自身竞争力,以更优质的产品吸引消费者。

江苏省保险学会建议,短期内,保险公司应排查与中介渠道的合作情况,及时终止与任何统筹机构的业务往来,并配合监管承接因统筹业务清理导致的车辆投保需求。中长期来看,应针对运输企业风险特点,研究风险减量措施,为运输企业提供“保险+风险减量”打包服务。

在消费者教育方面,保险公司应联合行业协会在服务区、物流园等场所宣传统筹与保险的区别,强化正规车险的认知。通过多方努力,共同维护车险市场的健康稳定发展。