在“双碳”目标推动下,我国新能源产业迎来快速发展期,但随之而来的系统调峰压力与电力保供难题日益凸显。作为提升电力系统灵活性的关键手段,新型储能正成为构建新型电力系统的核心要素。近日,国家发展改革委与国家能源局联合发布《新型储能规模化建设专项行动方案(2025—2027年)》,提出通过五大举措推动新型储能产业迈向规模化、高质量发展新阶段。

专家指出,当前我国能源结构正加速向绿色低碳转型,新能源装机规模持续扩大。截至2024年底,全国新型储能装机容量已达7376万千瓦,占全球总量的40%以上;2025年上半年,这一数字迅速增至9491万千瓦。然而,新能源发电的间歇性特征导致系统调峰需求激增,电力供需阶段性矛盾愈发突出,对电力系统灵活调节能力提出更高要求。在此背景下,加速推进新型储能规模化建设成为破解能源转型瓶颈的关键路径。

根据《行动方案》,到2027年,我国新型储能将基本实现规模化、市场化发展,技术创新与装备制造能力达到全球领先水平,市场机制、商业模式及标准体系趋于完善。方案明确以锂离子电池储能为主的技术路线,同时鼓励液流电池、压缩空气储能、机械储能等多元技术发展。国家能源局透露,2025至2027年,全国新型储能新增装机容量预计超过1亿千瓦,2027年底总装机将突破1.8亿千瓦,直接投资规模约2500亿元。

新型储能被业界誉为新型电力系统的“充电宝”,其环境适应性强、部署灵活的特点使其能够广泛应用于电源侧、电网侧及用户侧。中国科学院院士李亚栋表示,储能技术与可再生能源发电的深度融合是实现能源转型的重要手段。他强调,当前最经济可行的路径是强化新能源与储能技术的协同发展,例如锂离子电池储能技术的突破。政策细化与商业模式创新对营造有利市场环境至关重要,储能行业可通过参与电力辅助服务、输配电等领域拓展盈利空间。

面对储能行业快速扩张后出现的市场供需失衡、产能过剩及同质化竞争等问题,《行动方案》提出五方面针对性举措:一是拓展应用场景,包括电源侧、电网侧及多场景创新;二是提升利用水平,通过调控方式创新、调用水平优化及调度能力提升;三是推动创新融合,涵盖技术创新、产业创新工程及试点项目推广;四是完善标准体系,加速关键领域标准制修订与国际标准化进程;五是健全市场机制,鼓励储能全面参与电能量市场、辅助服务市场,并加快价格机制建设。

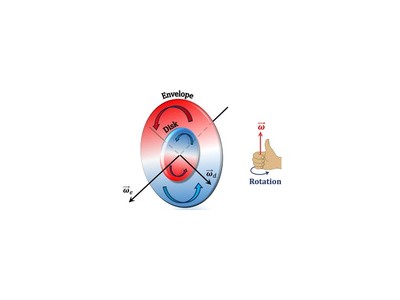

在市场机制完善方面,方案明确支持“新能源+储能”联合体参与电能量市场交易,探索爬坡、转动惯量等新型辅助服务品种,推动容量电价机制落地。天津市委党校副校长丛屹指出,储能产业数字化、智能化转型需与市场化改革深度结合。他强调,开放的市场环境能够激发企业创新活力,促进技术迭代与产品升级,同时通过需求反馈推动数字化技术应用,提升行业运营效率。国际市场的开放将吸引全球优质资源,加速我国储能企业全球化布局。

业内普遍认为,未来我国新型储能产业将呈现技术多元化、场景化应用及市场化运营三大趋势。随着绿证交易与碳市场衔接机制的完善,储能项目的环境价值有望通过数字孪生、区块链等技术实现更合理的市场定价。丛屹进一步表示,市场竞争机制将倒逼企业提升技术水平,推动储能产品向高效、低成本方向演进,最终形成具有国际竞争力的产业体系。