在浩瀚的星空中,一场惊心动魄的“太空救援”曾悄然上演,而主角是一支平均年龄不足34岁的科研团队。他们凭借智慧与勇气,成功挽救了两颗陷入困境的卫星,书写了一段太空探索的传奇。

故事始于2024年3月13日,我国在西昌卫星发射中心发射了DRO-A/B卫星。然而,在发射过程中,上面级飞行出现异常,导致卫星未能进入预定轨道。这一突发情况,让所有参与者的心瞬间提到了嗓子眼。

面对挑战,科研团队迅速行动,展开了一场紧张而有序的“太空救援”。在这支团队中,不乏年轻的面孔。中国科学院大学的95后博士研究生孙洋迅速计算出DRO备份轨道的入轨参数,为救援行动提供了关键数据。而两位同样年轻的95后研究生李霜琳和蒲京辉,则开发了星上自主导航与时间同步程序,他们的两万行代码在太空中稳定运行,为卫星的自主调整提供了有力支持。00后博士研究生尹永辰也精确复核了每次的控制参数,确保每一步操作都万无一失。

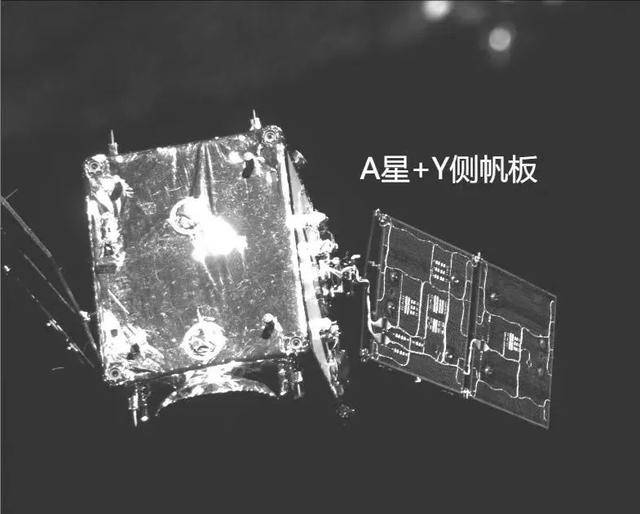

在救援过程中,科研团队遇到了重重困难。卫星的太阳翼因异常姿态而弯折,如同折断的翅膀,在深空中倔强地舒展。这不仅影响了卫星的能源供应,更让救援行动充满了不确定性。然而,团队没有放弃,他们通过一系列精准的操作,成功让卫星“稳”了下来,并逐步恢复了太阳翼的功能。

紧接着,团队又面临了如何将卫星从异常轨道拽回正轨的巨大挑战。他们经过无数次的计算和模拟,终于制定出了一个切实可行的轨道重构方案。在紧张而有序的操作下,卫星成功进行了多次轨道机动,逐步逼近了预定轨道。

经过120多天的艰苦努力,这场“太空救援”终于迎来了胜利的曙光。2024年7月15日,两颗卫星成功滑入了预定轨道,标志着救援行动的圆满成功。在这场救援中,科研团队不仅挽回了价值数亿元的卫星,更验证了多项“全球首次”的技术突破,如航天器DRO低能耗入轨、超远距离星间通信等。

如今,这两颗卫星已与此前发射的DRO-L卫星共同构成了全球首个基于DRO的地月空间三星星座。它们如同“地月灯塔”,为月球基地导航授时,为深空探测铺就信息高速公路。这场“太空救援”不仅彰显了我国航天科技的实力,更为人类探索宇宙、开拓未来提供了新的可能。